1997.12.25 に更新しました

新出の冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』について

■著 者■ 浜 口 俊 裕

■初 出 掲 載 誌■ 『大東文化大学紀要』 <人文科学> 第35号 (平成9年3月発行)

★全文収録★

■版型・執筆ページ数■ A4版 27ページ

■原 本 ・ 表 紙■

承安5年(1175)書写本

縦21.3㎝

横13.8㎝

綴葉装

■論文■

一 はじめに

以前に冷泉家時雨亭文庫所蔵の新出本『能宣集下巻』について本文および古筆学史上の特色などについて拙い考察を試みたことがある(1)。 その時点では時雨亭文庫所蔵の平安私家集の公開は始まったばかりで、藤原道長六男長家を祖とする御子左家の歌人たちに私家集とりわけ三十六人 集がどのように受け止められていたのか、その内実を確認できないもどかしさがあった。しかし、その後、平成七年までに三十六人集のうち十二種 十四本が公開されるようになって、俊成や定家の三十六人集に対する並み並みならぬ執着や、時雨亭文庫蔵本の本文的価値、古筆学史上の意義など が徐々に知られるようになってきた。 今回考察を試みることにした冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』もまた冷泉家時雨亭叢書『平安私家集 三』(朝日新聞社・一九九五年八月)の刊 行により、新たにその存在と全容を知ることができるようになった一本である。以下、時雨亭文庫蔵本『元輔集』の概要について些かまとめてみる ことにしたいと思う。注 (1)拙稿「新出の冷泉家本『能宣集下巻』について」(『東洋研究』第一〇九号、平成6年1月)

★目次へ戻る★

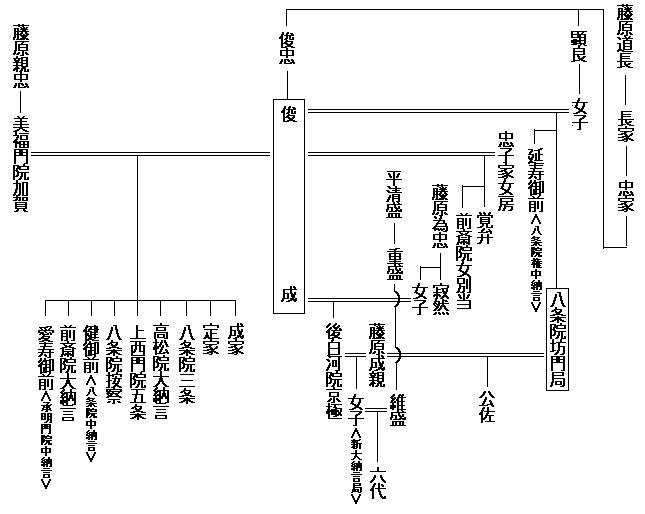

二 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』の筆者坊門局

冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』は,後の見返し(78丁表)に「右元輔集坊門局筆外題京極殿」との認め書きがある。坊門局の真跡はこれまでに 『唯心房集』『清正集・興風集』『仮名消息』などが知られていたが、新たに時雨亭文庫蔵本『元輔集』も坊門局筆と認められるに至ったことは古 筆学史の上でも意義が大きい。このほか同時に公開された冷泉家時雨亭文庫蔵本『兼輔中納言集』『源順集』『平兼盛集』『能宣集』『源重之集』 も『元輔集』と同筆であり、坊門局が冷泉家に伝来する私家集の筆写に大きく関与していたことが明白になったのである。 坊門局は、詳しい経歴は不明だが、父は御子左家流の藤原俊成、母は従五位上民部少輔藤原顕良女である。坊門局の同腹の妹には延寿御前の名で 知られる八条院権中納言がいる。顕良は、兄の従二位権中納言基忠や従三位権中納言俊忠の官職に比べて著しく劣ってるが、俊成の叔父であったか ら、顕良女の従兄弟にあたった俊成を婿に迎えることは、それほど困難なことではなかったのであろう。 俊成の女子たちには鳥羽天皇の皇女八条院熙子内親王に仕えた者が少なくないが、坊門局も熙子内親王に出仕して「八条院坊門局」と呼ばれた。 因みに八条院熙子内親王は、保延三年(一一三七)四月八日に生れ、同四年四月九日内親王に宣下され熙子内親王になり、同五年十二月二十日着袴、 久安二年(一一四六)四月十六日に十歳で准后、保元二年(一一五七)二十一歳で出家し法名金剛観を号した。応保元年(一一六一)十二月十六日 に八条院の院号を宣下され、建暦元年(一二一一)六月二十六日に七十五歳で崩御した。坊門局に対する八条院の信任は相当に篤かったと見られる。 また坊門局は、後白河院の寵臣として権勢を振るい『平家物語』に平氏打倒の鹿谷事件の首謀者として語られる大納言藤原成親の妻になったが、 それは応保(一一六一~六二)・長寛(一一六三~六四)頃のことで(2)、子には公佐などがいる(3)。治承元年(一一七七)七月九日、成親 は鹿谷事件により流罪になった備前国で生涯を閉じるが(4)、坊門局は夫を失った後も八条院に出仕したといわれ る。なお成親は、坊門局を妻にする以前、後白河院京極を妻にしていた。後白河院京極も父親は俊成であり、母は歌人藤原為忠女であったから、後 白河院京極と坊門局は異腹の姉妹の関係にあった。成親と後白河院京極の子のうち、第二女は建春門院に仕え「新大納言局」と呼ばれ恵まれた宮仕 え生活を送るが(5)、夫平維盛が寿永三年(一一八四)三月二十八日に二十七歳で那智において入水による非業の 死を遂げた(6)といわれてからは、いくどか人生の岐路に立たされたことがある(7)。 坊門局にとって定家は、異腹の弟であった。応保二年(一一六二)に誕生した定家は、近衛天皇の母后美福門院に仕えて美福門院加賀と呼ばれた 人が母で、若狭守藤原親忠所生の女であった。定家は、坊門局筆の『唯心房集』に「八条院坊門局 下 官 大 姉所書写也」と識語しているが、 そこには坊門局を「大姉」と記している。坊門局と定家の年齢差が何歳だったか正確なことは判らないが、定家は同腹の姉八条院三条について『明 月記』正治元年九月二十日条に「傳聞、五條上出家云々、予同胞大姉也」と記し、「大姉」という言い方をしている。この大姉八条院三条は、『明 月記』正治二年三月九日条に「中陰如夢過了、予十四年之姉也」と記されるように、定家より十四歳ほど年長であった。「大姉」と記された八条院 三条が定家より十四歳年長であったことを勘案すると、同じく「大姉」と識語された坊門局もかなり年長であったと見てよいであろう。俊成の第一 子と目されるのは九条三位忠子家女房(8)腹の興福寺権別当大僧都覚弁で、正治元年(一一九九)十一月二十七日に六十八歳で入滅したので(9)、 俊成十九歳の長承元年(一一三二)に誕生したことになる。定家とは三十歳も年齢のひらきがある。この頃に俊成は叔父顕良の女を妻にし、坊門局 を儲けたたものと考量される。いま仮に坊門局の出生を遅らせて保延六年(一一四〇)生れで算出したとしても、定家より二十二歳年長になる。従 って、断定はできないけれども、姉坊門局と弟定家の年齢差は、二十歳を優に越えていたと見ていいであろう。なお、定家は、正治年間に、異母姉 であった坊門局宅を頻繁に訪れている。坊門局の年齢はすでに六十代であったと推定されるが、『明月記』同二年三月十三日条に「秉燭以後向坊門、 彼尼上病悩給之由聞之、仍参、但非殊事歟」とあるように、定家は尼になっていた坊門局が病気で臥せりがちであったのをとかく案じていた。『明 月記』同年七月十七日条に「心神甚不快、不似例人々間、坊門事忘却、不問安否、尤不便」とあるように、定家が多忙と心身疲労で坊門局を訪うこ とが叶わぬ時もあったが、坊門局晩年の安否をいつも気にかけていたことが窺える。関戸家本『唯心房集』は坊門局の真跡として知られているが(10)、 よ の な か を つ ね な き も の と つねならぬよのことはりをおもはずはいかてかはなのちるにたへまし (『私家集大成』『新編国歌大観』本では12番歌に相当) とある歌の初句・第二句に傍書された「よのなかをつねなきものと」は、俊成が加筆したものであることが明らかになっている。俊成は元久元年 (一二〇四)に卒したから、坊門局が『唯心房集』を書写したのは、俊成生前の元久元年以前であったことになる。 唯心房、即ち寂然は、藤原為忠男であり、後白河院京極を生んだ俊成室と兄妹である。坊門局が父俊成を介して寂然自筆の『唯心房集』を借り、 それを筆写することはさほど困難なことでもないように思われるが、俊成が自ら坊門局筆の『唯心房集』に書き入れしていることを勘案すると、坊 門局が積極的に願い出て寂然自筆の『唯心房集』を筆写したと見るよりも、俊成の依頼によって坊門局が転写したと見るべきなのであろう。 元久元年の時点で坊門局の年齢は六十代後半と見られるが、今般発見された冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』は、坊門局が三十代後半の頃に書写 した真跡として極めて注目に値するのである。時雨亭文庫蔵本『元輔集』77丁表の奥書に、次のような行が認められている。 (の) 承安五年五月廿四日、さい宮のおはします四条まちのこうち□、みなみおもてのひむかしのつまとにてかきはてたるを、このさうしのぬしの、 よのすゑのひとにおかしとおもはせん、こまかにかきつけよ\/とおほせらるれは、こまかにかく。(句読点は稿者) これによると、平安時代末期の承安五年(一一七五)、坊門局三十代後半の頃に書写したことが判明する。時に定家は、未だ十四歳であった。し かも、奥書にいう「このさうしのぬし」は父俊成のことと解されるが、当時六十二歳であった俊成は、後世の人の関心を呼ぶために、「こまかにか きつけよ\/」と指導し、坊門局もそれに応えて「こまかにかく」ことを試みたことが明らかになるのである。「こまかにかく」ものが具体的に何 か必ずしもはっきりしないが、奥書の文言を素直に解釈すれば、おそらく「承安五年五月廿四日、さい宮のおはします四条まちのこうぢ□、みなみ おもてのひむかしのつまとにてかきはてたるを」という詳細な奥書そのものを指すと見られるが、広義にはその後に認められている「いかにかゝせ おはしますとも……」等の文言をも含めているのかもしれない。 いずれにしても冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』は、御子左家流俊成、定家の父 子に伝わった平安朝期の私家集の実態を探る上で頗る有益な一本だといえる。

注 (2) 『御子左系図』。同系図には「八条院坊門局、母民部少輔顕良女、六条院宣旨、応保・長寛之比為成親卿妻、生子四人、其時猶院召仕、離別 之後猶候院、仁安以後治承以前只一人召仕、御幸毎度参御車」とある。但し、同系図の「仁安以後治承以前只一人召仕、御幸毎度参御車」とい う記事は、俄には信じ難い。『明月記』嘉禄二年十二月十八日条に、後白河院に注して、「母為忠朝臣女、自仁安至于治承、唯一人祇候、乗御 車後、近習奏者無余人……」という記事があるので、おそらく、『御子左系図』では後白河院京極に関する注記を誤って八条院坊門局に書き込 んでしまったものと推測される。 (3)『明月記』嘉禄二年十二月十八日条 (4)『百錬抄』による。 (5)『健寿御前日記』 (6)『平家物語』巻第十による。『源平盛衰記』は病死説をとる。 (7) 『明月記』治承五年六月十二日条。『平家物語』では維盛入水により妻は出家して維盛を弔ったと記す。しかし、『明月記』嘉禄二年六月三 日条には、前権大納言実宣の婿取りに関する記事中に「為外祖父後妻之婿 <維盛卿女>」とあり、維盛室が夫亡き後に権大納言経房と再婚し、 更に実宣とも夫婦の関係にあったことが明らかになる。 (8)石田吉貞「藤原俊成の子女」(『国語と国文学』昭和36年11月) (9)『興福寺別当次第』巻第三。『僧綱補任』(残欠本)。 (10) 関戸家本『唯心房集』については、関戸守彦氏編の『千とせの友』(尚古会、昭和3年)、『書道全集』第十七巻(平凡社、昭和6年)掲 載の写真四葉、佐々木信綱氏『国文学の文献学的研究』(岩波書店、昭和10年)などでわずかに知ることができるにすぎない。

★目次へ戻る★

三 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』は宮内庁書陵部蔵本(五〇一・一二六)と同系統 これまで知られてきた『元輔集』の諸伝本は、次の五系統である。 ①宮内庁書陵部蔵本(五〇一・一二六) ②宮内庁書陵部蔵御所本(五一〇・一二) ③正保版歌仙家集本系統 ④西本願寺本系統 ⑤尊経閣文庫蔵本 さて、冷泉家時雨亭文庫蔵坊門局筆本は、系統でいうと右の①宮内庁書陵部蔵本(五〇一・一二六)に相当する。しかも、時雨亭文庫蔵坊門局筆本 は、書結論的に言えば、陵部蔵本(五〇一・一二六)の祖本と考えられるものである。しかし、両者には漢字・仮名の別、仮名の字母、字配り、本文 の丁変り、書風などの点で異なる所も少なくない。書陵部蔵本が時雨亭文庫蔵本の忠実な模写本・影写本でないと見ることができる。いずれにしても 書陵部蔵本は、時雨亭文庫蔵本の下位に位置する写本である。今後『元輔集』の諸本について考える場合、①の「宮内庁書陵部蔵本(五〇一・一二六)」 は、「冷泉家時雨亭文庫蔵坊門局筆本」をもって系統の代表に修正されなくてはならない。★目次へ戻る★

四 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』と宮内庁書陵部蔵本(五〇一・一二六)の歌序 次に、具体的に冷泉家時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本(五〇一・一二六)の歌序を対照してみることにする。対照表の上段に時雨亭文庫蔵本、下段に 書陵部蔵本の歌番号を掲げた。この対照表で「★」を付した二箇所、即ち時雨亭文庫本228番と261番、書陵部蔵本218番と251番の部分は、共に、詞書 だけがあり和歌を欠いているところである。『私家集大成 中古・』所収の書陵部蔵本は、この箇所に歌番号を振っていないので、同書巻末の歌は 262番になっている。しかし、本稿では詞書だけの場合でも本来は歌があったものとみて番号を付した。従って、この対照表では『私家集大成 中古 ・』所収本より見かけ上二首多くなっていることに注意されたい。 この対照表から明らかなように、書陵部蔵本には時雨亭文庫蔵本の69番(21丁裏) ~77番(22A丁表)にかけての九首が欠けている。即ち、書陵部蔵本69番は 大にくにのりかむまこのこひてはへりしにわりこのうたゑに かゝせてはへりし 月かけのいたらぬにひはもこよひこそさやけかりけれはきのしらつゆ とあるが、詞書「かゝせてはへりし」と歌「月かけの」の行間に、時雨亭文庫蔵本では69番「みてしかなふたはのまつのおゐしけりやそうち人のかけ とならんよ」以下九首が置かれているのである。この九首は『元輔集』では②~④のどの系統にも見ることができ、その歌順はどれも時雨亭文庫蔵本 に一致している。従って、書陵部蔵本に欠けている九首は同本の誤脱と認めてよいであろう。 時雨亭文庫蔵本はこの部分、両面書写により筆跡が背 面に透けて見えるため、かなり判読しずらい丁であるが、書陵部蔵本の誤脱はそれが直接の原因であったとは思えない。書陵部蔵本の親本が書写の際 に、丁数で一丁分を誤って捲ったことから生じた単純な誤脱を、書陵部蔵本が継承しているものと考えられる。 なお、時雨亭文庫蔵本の85番には、歌頭の左右に長い合点がかけられ、詞書がない次の一首がある。 ちよをへてくるあきことにきこえなんゆくすゑとほきまつむしのこゑ この歌は同本82番にも既出の重複歌であることから、点がかけられたのであろうか。この85番歌は下の句まで書写されているので本稿の歌序対照表 には敢て歌番号を割当てたが、書陵部蔵本は削除する歌と判断したのであろう、転写していない。

| 冷泉家時雨亭文庫本 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| 宮内庁書陵部蔵本 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

| 冷 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |

| 書 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |

| 冷 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |

| 書 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |

| 冷 | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |

| 書 | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |

| 冷 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

| 書 | 65 66 67 68 - - - - - - - - - 69 70 71 72 |

| 冷 | 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 |

| 書 | 73 74 75 - 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 |

| 冷 | 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |

| 書 | 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 |

| 冷 | 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 |

| 書 | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |

| 冷 | 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 |

| 書 | 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 |

| 冷 | 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 |

| 書 | 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 |

| 冷 | 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 |

| 書 | 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 |

| 冷 | 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 |

| 書 | 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 |

| 冷 | 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 |

| 書 | 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 |

| 冷 | 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 |

| 書 | 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 |

| 冷 | 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 |

| 書 | 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 |

| 冷 | 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 |

| 書 | 197 198 199 200201 202 203 204 205 206 207 208 |

| 冷 | 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ★228 229 |

| 書 | 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ★218 219 |

| 冷 | 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 |

| 書 | 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 |

| 冷 | 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 |

| 書 | 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 |

| 冷 | 254 255 256 257 258 259 260 ★261 262 263 264 |

| 書 | 244 245 246 247 248 249 250 ★251 252 253 254 |

| 冷 | 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 | 書 | 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 |

五 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』と書陵部蔵本の主な一致点 (一)歌序の一致 前章の歌序対照表から明らかになるように、書陵部蔵本の一部誤脱を別にすると、両者の歌序は一致していると見ることができる。両者が系統を 等しくするものであることの徴証になろう。 (二)集付の一致 冷泉家時雨亭文庫蔵本の集付は田中登氏によると「定家が加えた可能性が大きい」(11)といわれるが、両者に見える集付は「拾」「後」「新」 の三種である。時雨亭文庫蔵本の番号でその箇所を掲げると次の如くであり、時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本の集付の箇所は完全に一致している。 拾(8・162 ) 後(191 ・195 ・198 ・214 ・216 ・256 ) 新(207 ) (三)ミセ消チの一致 ミセ消チの総数三十九箇所中、完全に一致するものは二十六箇所である。残り九箇所は不一致であるから、ミセ消チの総てが一致しているわけで はない。一致するものの具体例を二、三掲げてみると、次の如くである。番号は時雨亭文庫蔵本による。 15詞 いへにてかれるきくを ∥ めと か 23詞 よ見はへりしには ∥ ∥ しはへら 108詞 えせ○て ∥ 15番詞書は「て」の左に点を打ってミセ消チにし、「て」を一字削除している。 23番詞書は「見」「に」をミセ消チにし、それぞれ「めと」「か」に訂正している。書写された時期がはるかに後年の書陵部蔵本が、ミセ消チの 結果だけを採用するのではなく、ミセ消チをほぼ忠実に写し取っている箇所が多いことは注目してよいであろう。 108 番詞書は「せ」の左に点を打ってミセ消チにし、更に「せ」と「て」の間に点を打って「しはへら」を補っている。「∥」点だけを打って 「しはへら」とはせず、「○」点ままで写しているのは、書写の態度がかなり厳密であることの表れと見ることができ、注目に値する一例である。 (四)書き入れの一致 書き入れの総数は六十八箇所である。そのうち完全に一致するものは六十一箇所に及ぶ。残りの七箇所は不一致であるから、ミセ消チと同様に総 てが完全に一致しているわけではない。いま時雨亭文庫蔵本をもとに、両者の書き入れが一致する事例を二つ挙げてみることにする。 本 22詞 あまひらの 本 25詞 日ら羅数 22番詞書の場合、八条院坊門局筆の「ら」は「こ」と判読できなくもない(例えば時雨亭文庫蔵本69詞書「こひて」、127 詞「ころ」の「こ」に 近似する)。おそらく坊門局は親本の字形「ら」を尊重してそれに従ったのであろう。しかし、「あまひら」の意を不審として「本」と書いたので あろう。ここは「あまひこの」が本来の形であろう。「あまびこ」はヤスデの古名といわれ、『和名類聚抄』に「馬陸、一名百足 和名阿末比古」と 見える。 次に25番詞書には、草仮名を書き混ぜて「ひららす」とある。坊門局が見た『元輔集』にも、おそらく「日ら羅数」とあったのであろう。坊門局 は、文字の形から「羅」と筆写したが、やはり意味不通で「本」と書き入れたのであろう。そうだとすると、坊門局が見た親本より前の代の写本で 「羅」に転化したことになるが、転化する以前の文字は、あるいは字形の相似する「閑」であったろうか。その場合は「日ら閑数」(「ひらかす」) になるが、宮内庁書陵部蔵御所本(五一〇・一二)と歌仙家集本には「ひらく」、『夫木抄』(秋二・四五〇三)入集歌には「ちらず」とあり揺れ ている。 いずれにしても時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本は共に一致しており、各々親本の本文の形を遺すことに努めていることが窺える。 ★目次へ戻る★

注 (11) 冷泉家時雨亭叢書『平安私家集 三』解題(朝日新聞社・平成7年8月) 六 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』と書陵部蔵本の巻末における書写形態の近似 時雨亭文庫蔵本75丁表と書陵部蔵本49丁表には、『元輔集』の末尾の歌(時雨亭文庫蔵本274番、書陵部蔵本264番)が書かれている。散らし書き で筆写されており、おおむね次のようになっている。 うちはらへともたれかいはまし むねとをかいてはのうみにて くたりしにつかはしゝ きみわかみ我みおいぬる わかれこそ しはしはかりと おもひ なさ れ ね 前歌の下の句「うちはらへともたれかいはまし」と、家集末尾の一首を料紙一面に筆写するだけなので、空間美を意識した字配りが見られ、他の 丁とは全く趣を異にしている。この丁で注目されるのは、時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本が、本文の丁変り、字配り、使用字母、書風に至るまで、極 めて近似していることである。両者がこれほどまでに近似する丁は、この丁と、この後に奥書を認めた丁だけである。従って、巻末部における書写 形態の近似は、時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本との関係を考える上での重要な手がかりを示唆してくれるのである。ともかく両者の近似は、単なる偶 然ではなく、各々が書写の拠り所にした本の巻末の形態を、ほぼ忠実に模写したことによる一致と考えてよいと思われる。即ち、時雨亭文庫蔵本の 巻末は、俊成が貸出した『元輔集』の巻末をほぼ忠実に転写したものと考えられる。また書陵部蔵本も時雨亭文庫蔵坊門筆本の写しと推測される本 を親本にして、ほぼ忠実に写し取ったものと考えられる。その結果、上記のように極めて近似した丁を目の当たりにすることが可能になったものと 思われる。書陵部蔵本からみて時雨亭文庫蔵坊門局筆本は親本ではなく、祖本に当るものと推測される。 時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本における同様の近似は、この後の丁、即ち時雨亭文庫蔵本76丁裏~77丁表と書陵部蔵本49丁裏~50丁表にも見ること ができる。これらの丁には「こと本をたつねてよくこらむしあはせよ、おほつかなきことひまも候はす……」をはじめとする奥書がある。これらの 丁もまた、本文の丁変り、漢字・仮名の別、仮名字母、字配り、行の傾き、書体などに至るまで近似している。中でも注目されるのは、 (の) 承安五年五月廿四日、さい宮のおはします四条まちのこうぢ□、みなみおもてのひむかしのつまとにてかきはてたるを、このさうしのぬしの、 よのすゑのひとにおかしとおもはせん、こまかにかきつけよ\/とおほせらるれは、こまかにかく。 (句読点は稿者) という奥書である。時雨亭文庫蔵本に認められた坊門局自作の奥書が書陵部蔵本にも存在する事実は、書陵部蔵本の先祖が坊門局筆本であることの 動かぬ徴証であるといえる。 七 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』と書陵部蔵本の一致せざる点 時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本は、一致する点や近似するものが見られる反面、一致しない点もまた少なくないのである。以下、これについて些か 考察してみることにする。 (A)漢字・仮名の不一致 後章の冷泉家時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本の本文異同一覧で明らかなように、両者には漢字・仮名の本文異同が多く目立つ。時雨亭文庫蔵本は比 較的仮名書きが多いのに対して、書陵部蔵本は漢字を使用する頻度の高いことが判明する。因みに、二三事例を挙げると、次の如くである。 ①時雨亭文庫蔵本の仮名に対して書陵部蔵本が漢字を用いる例(番号は時雨亭文庫蔵本による) 5 いろもなき |色もなき 13 なつのよのあめ |なつのよの雨 24 うつしてしかな |うつしてし哉 65詞 むめのはな |梅花 ②時雨亭文庫蔵本の漢字に対して書陵部蔵本が仮名を用いる例(番号は時雨亭文庫蔵本による) 12 心も |こゝろも 20詞 あき風の |秋かせの 34 ねの日の待に |ねの日のまつに (B)仮名字母の不一致 用いる仮名の字母の相違は極めて多数にのぼる。いま時雨亭文庫蔵本の1番~5番に限って比較してみても、次に掲げるような結果が得られる。 このことは、両者の関係が影写本・模写本といった間柄でないことを明確にしているといえる。

| 時雨亭文庫蔵本 | 書陵部蔵本 |

3 「すきぬと」ノ「す」 4 「くさしけみ」ノ「け」 5 「なきかな」ノ「き」 5 「なきかな」ノ四字目「な」 5 「きくのはな」ノ「な」 5 「かたをわきて」ノ「を」 5 「かたをわきて」ノ「わ」 5 「おきけむ」ノ「け」 |

寸 介 幾 那 那 越 和 介 |

春 遣 支 奈 奈 遠 王 遣 |

|---|---|---|

注

(12) (11)に同じ。

★目次へ戻る★

九 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』筆者坊門局の転写上のケアレスミス

時雨亭文庫蔵本173 番に次の歌がある。

たなはたにあふよしもかなあまのかはあまのかはけふをちきりていくよすきぬと

第三句「あまのかは」を「あまのかはあまのかは」と重複して書写したために一首が三十六音から成ってしまっている。転写の際に使用した親本

「俊成貸出本」が既にそうした事情にあったとしたなら書写者の坊門局は、おそらく「本のまゝ」と書き入れたに違いない。そうした措置が一切と

られていないところをみると、これは坊門局自身が転写の過程で冒した単純なケアレスミステークと認めてよいかと思われる。

なお、時雨亭文庫蔵坊門局筆『元輔集』には、定家の加筆が少し見られる。主に文字の修正が中心で、太字で重ね書きしている。前言したように

集付も定家の手沢のようである。172 番歌頭(45丁裏)には「拾」の集付があるから、それに続く173 番歌(46表)のあたりも定家は目を通したに

違いない。しかし、この歌に定家の書き入れは何も見られない。このあたり173 番詞書~176 番詞書までが46丁表に書写され、176 番歌~178 番歌

までが46丁裏に書かれている。その46丁表と46丁裏は、たまたま両面に書写され、背面の文字が透けて見え判読しずらい。もしかしたら、定家はそ

れに牽制されて坊門局の冒した誤写に気づかなかったのかもしれない。

★目次へ戻る★

十 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』の書写者坊門局は紀貫之・時文父子に連想が及ばなかったか

時雨亭文庫蔵本100 番詞書に「本」と書き入れた、次のような箇所がある。

本

100 詞 ときふに

詞書の全文は、「つらゆきかしふをひとにかりてかへしはへりけるときふによみてつかはしゝ」とある。「本のまゝ」とか「本に本」と記してい

ないところをみると、坊門局の独自の判断に基づく書き入れと見ていいのであろうか。もしそうであるなら、坊門局は詞書を「つらゆきかしふを……

はしゝ」と筆写したが、「ときふ」の意を解しかねて「本」と書き入れたことになろう。言うまでもなく「ときふ」は紀貫之の子、時文である。坊

門局は、貫之と時文の父子関係に連想が及ばなかったということなのであろうか。

★目次へ戻る★

十一 冷泉家時雨亭文庫蔵本『元輔集』と書陵部蔵本の本文異同一覧

以下、参考までに時雨亭文庫蔵本と書陵部蔵本の本文異同を掲げておくことにする。上段が時雨亭文庫蔵本の番号と本文、下段が書陵部蔵本の本

文である。

4 つゆもまいたらぬ つゆもいたらぬ

∥

5 いろもなき 色もなき

7 あきを 秋を

9 かけそをしまるゝ かけにおしまるゝ

12 心も こゝろも

13 なつのよのあめ なつのよの雨

17 もみちのいろを もみちの色を

19詞 はなのえん 花のえん

19 なみのへたつる なみのつたへる

20 いろに 色に

24 あきのゝの 秋のゝに

しかのね しかの音

うつしてしかな うつしてし哉

25詞 あきの 秋の

25 ふちはかま 藤はかま

つゆに 露に

26詞 はへしに はへりしに

31 いろふかき 色ふかき

32 ものにたとへむ 物にたとへん

34 ねの日の待に ねの日のまつに

36 ふなおかに ふな岡に

ねのひの ねの日の

ちよをゝくらむ 千世をゝくらん

37 はることに 春ことに

39詞 むめの 梅の

39 心の こゝろの

のらるらん のこるらん

40 よろつよは 萬代は

41 ちとせのはるの 千とせの春の

42詞 まつを 松を

42 ちはやふる 千はやふる

かそへむ かそへん

43詞 あまのつりふね あまの釣ふね

こまつとも 小松とも

43 あまのつりふね あまのつり舟

44詞 よみはへりしに よみはへりし

44 はるのまつけふの 春のけふの

∥∥

47 よろつよに 万代に

こまつは 小松は

48 はることに 春ことに

ひめまつ 姫まつ

49詞 あるひとの ある人の

むまれてはへる むまれて侍る

49 つるの 鶴の

51詞 ひとの 人の

51 しらつゆ 白露

53 ちとせとは 千とせとは

本のまゝ

60詞 さい相も本すけの さい相本すけの

∥

60 ちよをしらまし ちよをしこまく

61 よはひこそゝらに よはひこそそらに

62詞 七日のよ 七日の夜

62 こすゑに こすゑよ

65詞 むめのはな 梅花

65 むめのはなかさ\/すには むめのはなかさかさすには

66詞 うませて うませ

66 ちよとこそ 千世とこそ

69詞 へにかゝせて ゑにかゝせて

79詞 あふきあはせのうた あふきあはの哥

あやのもんにおらせ あやのもんきゐせ

79 風に かせに

80 よろつよの 万代の

風の かせの

81詞 まつむし 松むし

はへりしかは はへりしに

81 つゆの 露の

82 まつむしの まつむし

83詞 よみはへりし よみはへりしに

83 むめの 梅の

84 いろは 色は

86 いろこき 色こき

89 なりぬへきかな なりぬへき哉

90 ゆきふかみ 雪ふかみ

はるをしるらむ はるをしるらん

93 くさわかみ 草わかみ

あきと 秋と

94 そても 袖も

96 なるらむ なるらん

99 にはと 庭と

100詞 ひとに 人に

本 本

ときふに ときはち

100 かへしけん かへしけむ

むかしの人の 昔のひとの

本

きてまゝく きゝてそゝてに

101 よろつよのあき 萬代の秋

まつむしの まつ虫の

102詞 ほとゝきすの 時鳥の

102 しつ心かな しつこゝろかな

103詞 ひとに 人に

104 はる風の はるかせの

105詞 物ゝ 物の

107 ひとの 人の

109詞 むめのはな 梅花

110 ありける 有ける

112 いろの 色の

113 つゆの 露の

いろの 色の

114詞 はなの 花の

115 あきの 秋の

そらや 空や

116 つむらむ つむらん

117詞 またのとし 又の年

117 はるかすみゝて はるかすみみて

なかむらむ なかむらん

118 そてひちて 袖ひちて

120詞 あき風の 秋かせの

120 ひとりねむ ひとりねん

121 あききり 秋きり

122詞 むかしの 昔の

122 人め 人めを

123詞 ゆきの 雪の

126 そめけむ そめけん

128 わすれけむ わすれけん

129 せにこそゝても せにこそ袖も

130詞 つき 月

130 冬の月 ふゆのつき

131 ひとの 人の

本のまゝ

132 たのみそめていろなれは たのみそめていろなれは

133詞 あき 秋

本

134 くさのかきりし くさのかきりし

135 ちとせをは 千とせをは

136 月かけを つきかけを

あるかな 有かな

138 そらの 空の

139詞 七日のよ 七日の夜に

140詞 はへりしなり はへりし也

143詞 きくの 菊の

143 あきを 秋を

144 とほくもならぬに とをくならぬに

∥

いかてなほ いかてなを

145 いろにも 色にも

146 つゆの 露の

147 うしろめたきを うしろめたき

本のまゝ 本のまゝ

148詞 えせそかへし 九をそかへし

ら

151詞 まかりくたりんと まかりくたらんと

∥

151 つく\/思を つく\/物を

心よ こゝろよ

152 いはひにおふる いはひにおふ

154詞 きくの 菊の

ひとに 人に

155 きんたうのあそん きんたうの朝臣

156詞 いひちきりて いひ契りて

156 けふとちきりし けふと契りし

157詞 いろ\/ 色\/

158 あきの 秋の

159 あきの 秋の

160詞 あきか 秋か

うたよみて 哥よみて

160 あきふかみ 秋ふかみ

164詞 はなに 花に

164 あきの 秋の

166詞 はきの 萩の

166 あきはきのはな あきはきの花

わかやとに わかやと

167 あるひと ある人

168 はるの 春の

なかなむ なかなん

169詞 つかさめしのころ つかさめしてのころ

169 つゆけき 露けき

170 はなのたよりに はなたよりに

173詞 あきこす 秋こす

173 あまのかはあまのかは あまのかは

174 たなはたのゝちの たなはたののちの

175詞 はる 春

176詞 くにのりのあそん くにのりの朝臣

179詞 うちにさふらふひし うちにさふらひし

∥

180詞 あき 秋

180 ちきりて 契りて

181詞 ふちはらのあそん ふちはらの朝臣

かうししはへりし かうしゝはへりし

むめの 梅の

181 ゆきをふしみて 雪をふくみて

183詞 くにのりのあそん くにのりの朝臣

184 まつらん 待つらん

185詞 ひとの 人の

186詞 ところに 所に

むめの 梅の

186 しるものを しる物を

ゆきに 雪に

187 ふく風の ふくかせの

188詞 さくらのはな さくらの花

189 うとまれぬらむ うとまれぬらん

191詞 ひと 人

193 うきなから かきなから

196詞 ひとの 人の

196 つゆに 露に

197 みゆらむ みゆらん

198 そてそ 袖ぞ

199 つゆと 露と

したくさ した草

200詞 みはへし みはへりし

はへりしにつかはしゝ はへりしに

りはへ りて

201詞 いひや○らて いひやらて

∥

ゆきの 雪の

201 ゆきふかみ 雪ふかみ

くもるらん くもるらむ

202 はるかすみ 春かすみ

たちなゝよりそ たちなゝかりそ

本 に 本 本 に 本

うすゝきにゝしきと うすゝきににしきと

203 みねより みね

205 つゆをも 露をも

はなすゝき 花すゝき

風を かせを

いてなむ いてなん

206詞 ひとに 人に

207 ひとに 人に

208 ゆきの 雪の

209詞 ひとに 人に

211 冬のよの 冬の夜の

212 あふ事を あふことを

そてに 袖に

213詞 ひとに 人に

213 心の こゝろの

いろよりも 色よりも

216 たき物ゝ たき物の

218詞 あるひと ある人

く

かては かくは

∥

218 しりてももゆる しりてもゝゆる

219 くさかくれ 草かくれ

そては 袖は

いまも 今も

221 返\/そ かへす\/そ

222詞 いろ\/のはな 色\/の花

222 さくらはな さくら花

232詞 はなそ 花そ

233 はなすゝき 花すゝき

はかるなりけり かはるなりけり

236 はなと 花と

239 しるらむ しるなん

240 もゝのはな\/も もゝのはな花も

244 とまりぬるかな とまりぬる哉

245 なかるゝ事の なかるゝことの

250 はなさけるむめ 花さける梅

252 はるくれは 春くれは

253 はなの 花の

255 あきか 秋か

257 ゆきは 雪は

260 なりにけるかな なりにける哉

263 さましつるかな さましつる哉

264 おもふ 思ふ

265 あきはてゝ 秋はてゝ

ふかなむ ふかなん

つ

わかへめる わかつめる

∥

267 しらゆきは しら雪は

本 本

270詞 みたまふて みたまりて

奥76ウ あしくかきたることも あしくかきたるとも

奥77オ いかにかゝせおはします いかきかゝせおはします

たれかしらぬことそ たれかしらぬとそ

★目次へ戻る★

付記 書陵部蔵本『元輔集』(五〇一・一二六)翻刻の誤謬補正

『桂宮本叢書 第一巻』および『私家集大成 中古Ⅰ』所収の『元輔集』(五〇一・一二六)には、一部翻刻の誤りが見られる。いま偶目に入ったものを補正しておく。

| 誤 | 正 | |

|---|---|---|

| 私家集大成本 | 桂宮本叢書本 |

30 すみつるこやに 81 詞 つかはしつゝ 175詞 ゐていて 239詞 数らんはい 254 つきせね |

すみつるこやに 数らんはい |

すみつるこせよ つかはしゝ ゐていてゝ 数みらんはい つきせぬ |

[ 浜口研究室の INDEX へ戻る ]

Copyright (C) 1997.10.1 Toshihiro Hamaguchi