|

|

〜聚珍本と袖珍本〜

「大東文化」第472号

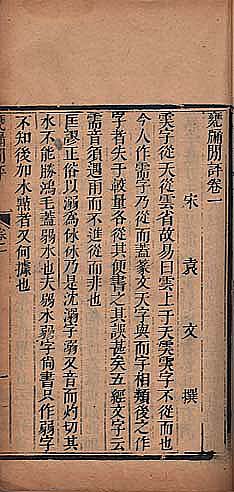

| 過日三種類の「シュウチンボン」を入手した。呼び名は同じであっても聚珍本と袖珍本とでは、天地程の開きが存在する。聚珍本は、本来木活字刊本であったものを、その呼称が俗であるとして、清朝に至り文雅な呼称を考え、聚珍本と改称したものである。その代表的な本が武英殿聚珍版叢書である。この本は、乾隆三十九年に原装原刊本が出されており、その後の福建本・江西本・杭州本・廣雅書局本などは、全て原刊本を基にした覆刻活字本整版であり、本質的には聚珍本ではない。小生が入手したのは、このいかさま聚珍版で、一つは乾隆末の杭州本『考古質疑』(一冊本)・一つは乾隆四十二年の福建本に依拠した道光十年の逓修本『壅牘間評』(二冊本)で、ここに呈示しているものであり、もう一つは同治十三年の江西書局本『文苑英華辯證』(二冊本)である。尚、大東の図書館には原刊本の『麟臺故事』が有るが、改装の跡が窺える。 一方袖珍本は、携帯に便利で衣服の袖の中に納まる程度の大きさの本に対する呼称であり、現在の文庫本に相当する。その目的が、何時でも何処でも好きな時間に読む、と言う点に依拠していれば、当然の事として、難解な内容や高度な思想書などはその対象外であり、専ら気楽に読める小説類や詩文類が、多く袖珍本に仕立てられている。小生の入手したものもその例に漏れず、王士正が評を書き、呂湛恩が註を付けた『聊斎志異評註』の咸豊十一年刊本である。高坂までの車中で、上着のポケットから取り出し、時間潰しに読むには、誠に適したこの上無き本で、袖珍本ならではの善さが有り、決して大衆書と愚弄する勿かれ。 |

|

|

| されど聚珍本よ、ああ聚珍本、望めども我が書室には至らず。己が身を顧みれば、聚珍本を求める事は、将に十万貫を以て揚州に上るが如き愚行に過ぎず。されば分相応、整版仕立ての聚珍本と袖珍本とで事足れりとなし、ひたすら「知足」の意を噛み締めようではないか。尚、原刊聚珍本の版式は、框枠が四周双辺で半葉九行、行毎に二十一字、版心上部に書名が、下部に刻工名が入り、上黒魚尾である。 |

[目次に戻る]