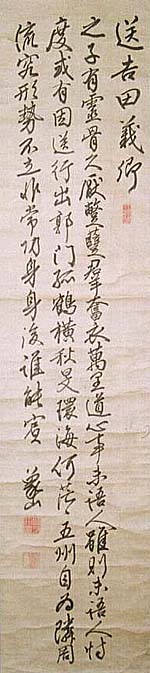

傳・象山佐久間啓、行書文(江戸時代、AD1811〜1864) |

|

|

|

紙本肉筆・・縦138cm、横31cm 「送吉田義卿(松陰)」の後に文が書かれて居おり、「象 山」の下に、陰刻「啓又大星」と陽刻「子明氏」の落款が 押されている。佐久間象山は松代の人で、名は国忠・ 啓・大星、通称は修理、字は子明・子迪、号を象山と称 し、自ら済世を以て己が任とした、開国論者の儒者であ る。初め佐藤一斎の門に学び、大槻磐溪や梁川星巌ら と交わり時局を論じ、後に江戸で塾を開き経書や砲術 を教授し、その門下に吉田松陰らが現れるが、本人は 元治元年に京都で攘夷論者に暗殺される。本品は、信 州須坂(象山の故郷)からもたらされた、曰く言い難い「 伝」である。何となれば、書風は象山の書風であり、『増 訂象山全集』には、同様の「送吉田義卿」なる五言古詩 が存在する。其れを見ると16句の80字であるが、本品 は66字で古詩の体を成していない。古詩の3句1字目 は「振」であるが本品は「奮」であり、更に古詩の12・13 ・14の3句が本品には無く、逆に最後の句の前に「身」 の字が余分に有る、と言う具合である。後世の写しであ ればこの様な愚かな写しは無いし、倣写者が全くの無 知と言う事になる。しかし、全くの漢詩・漢文の無知者が 写した様にも思えない。では古詩を作る前の草稿であろ うか、本来漢詩の作品であれば、タイトルは終わりに書 かれるのが普通であるが、これはタイトルの「送吉田義 卿」が前に在れば、明らかに草稿の形である。しかし、 また草稿などに落款を押すであろうか。だが本品は、明 らかに長年架けられて来た形跡が見受けられる。恐ら く、草稿の段階で周囲に伝わったものに後で落款を、押 したものではないのか、と推測するが如何であろう、将 に「曰く言い難い」のである。 |