|

ホーム > 密着!社会人に学ぼう > 第5回 > インタビュー  |

|

|

続

いて、“レコーディングエンジニア”の将来像やエンジニアとしての役割について語ってくれました。 お話を聞くうちに、「エンジニア」という言葉には、責任の重さが伝わってくるような気がしました。 今の変化の激しい時代で行き残るためには、「エンジニア」としての本質を理解しておく必要があり、 それは、どの業界のエンジニアにおいても当てはまることだと言えるでしょう。 |

|

|

この仕事に必要な能力とは? 技術のことはもちろん、音楽というソフトの部分もありますから、楽譜の知識を習得したり、音楽のジャンルを広げたりする必要があります。 例えば、ミュージシャンが「温かい音を出したい」と思ったとき、機械に「音を出してくれ」と言っても音が出てくれるわけではありません。 実際に機械を使って音が出せるのはエンジニアだけですから、エンジニアというのはコーディネータ的な要素が強いわけです。 サウンドコーディネータとも言えるでしょうか、「ハードとソフトの翻訳」をするのがエンジニアですから…. “レコーティングエンジニア”としての今後は? コンソール(ミキサー)やマルチテープレコーダなどが、 今ではプロトゥルースというコンピュータで済んでしまいます。 そうすると、仕事も減りますし、エンジニアの人数も減ってくるわけですから、競争がより一層激しくなるわけです。 しかし、機械は持っていても使い方が分からないのがほとんどです(ミックスできない,録音できない)。 そのような中で生き残るためには、エンジニアとして技術を売っていく必要があります。 “エンジニアとしての技術” 音楽は残すものであるから、少しでも音がずれてしまえば取り直しです。

ミスの許されない、完璧の問われる世界であります。

人間、たった1小節だけであっても、完璧に歌う(演奏する)ことは難しいのです。

完璧なものを取ろうとすると、どうしてもコマ切れになります。

ですから、それをつなぎ合わせるのがエンジニアであります。 |

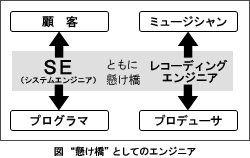

角さんにとって“エンジニア”とは? ミュージシャンとプロデューサとの懸け橋となるのがエンジニアです。 例えば、お客とプログラマとの懸け橋となるのがSE(システムエンジニア)なのですから、そういった意味ではエンジニアというものは皆同じですね。

“エンジニア”としての今後は? 何十年か経てば、新しい職業ができるでしょう。

人のニーズが形になることで、常に新しい職業が生まれるのですから。 今の仕事を続けていく上では 年をとっても、技術者をピックアップできる力がつきますし、それが強みとなります。 あとは、30歳までに吸収できるものはすべて吸収した方がいいと思います。 もう会社が守ってくれる時代ではありませんから、“企業”から“起業”へと変わっていくでしょうね。 |

| 今回、音楽業界ということで、自分の全く知らない世界を取材させていただきました。 全く音の響かない調整室でのインタビューで大変緊張しましたが、 中身の濃いお話を聞くことができました。 角さんは、レコーディングエンジニアのことだけではなく、 常に“エンジニア”全体の問題を考えておられており、 これから社会に出る上での良い勉強になりました。 |

また、将来のビジョンをはっきりと捉え、仕事を充実させるための

キャリアを描いていることに感銘いたしました。

最後に、仕事や業界の説明だけではなく、私自身の就職活動や将来についても

いろいろとアドバイスしていただき、この場を借りて感謝申し上げたいと思います。

どうもありがとうございました。 【ダレンゼミ 石埜智史】

|