QGISを起動してみる(1)

QGISはWindows/Mac OS/Linux/Androidなど異なるOSでも,大差ない操作で利用できるGNU open source software である。 以下の説明は、MaxOS 10.8.1上のGQIS ver.1.8.0-Lisboa に基づいているが、他のOSでもほとんど同じはずだ。1つのShapeファイル

- 「みんなの地球地図」からサンプルデータを をダウンロードする。 ZIP形式で圧縮されている全データshape_jp.zip(Ver.1.1)をダウンロードして展開すると、フォルダshape_jp_1_1内に複数のファイルが格納される。 拡張子が .shp であるファイルをShape形式データという(これ以外のデータも必要である。GISのデータの保持の仕方は複雑である)。

-

Polygon データ bnda_1_1.shp をレイヤパネルにdrag&dropする。

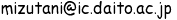

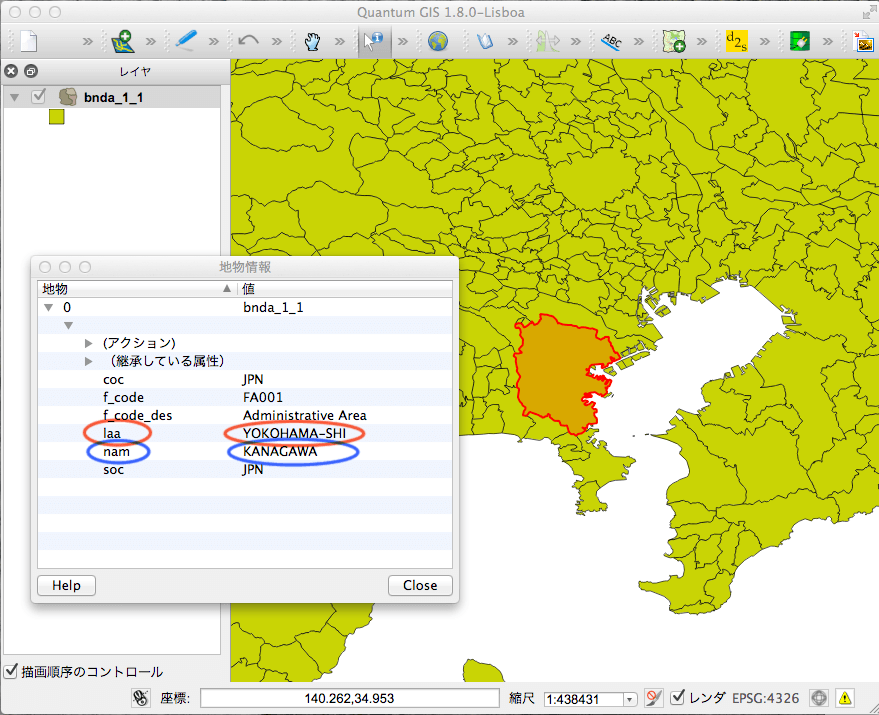

QGISのレイヤパネルにbnda_1_1.shpファイルをdrap& dropすると、日本全図が『全体図』パネルに表示される(GQISにレイヤパネルがないときには、上の図のように、[ビュー(V)menu]のサブメニュー下方にある『パネル』から「レイヤ」をチェックする)。

日本全図の拡大縮小と移動は、図のように[ビュー(V)menu]で行う。

ウィンドウ下端にある「縮尺」からでも縮尺を変えることもできる。

Polygon データ bnda_1_1.shp をレイヤパネルにdrag&dropする。

QGISのレイヤパネルにbnda_1_1.shpファイルをdrap& dropすると、日本全図が『全体図』パネルに表示される(GQISにレイヤパネルがないときには、上の図のように、[ビュー(V)menu]のサブメニュー下方にある『パネル』から「レイヤ」をチェックする)。

日本全図の拡大縮小と移動は、図のように[ビュー(V)menu]で行う。

ウィンドウ下端にある「縮尺」からでも縮尺を変えることもできる。

- さっそく、日本全体図を拡大して,自分のよくりっている地域全体をが『全体図』パネルになるように。

「拡大」「縮小」の調整が終わったら、[ビュー(V)menu]-[地図移動]にしておくこと。

自由に拡大縮小と移動ができることが今後非常に大切となるのでよく身につけること。

Windows上端にならぶツールバー手のツール

を選択して地図を移動できる。

を選択して地図を移動できる。

-

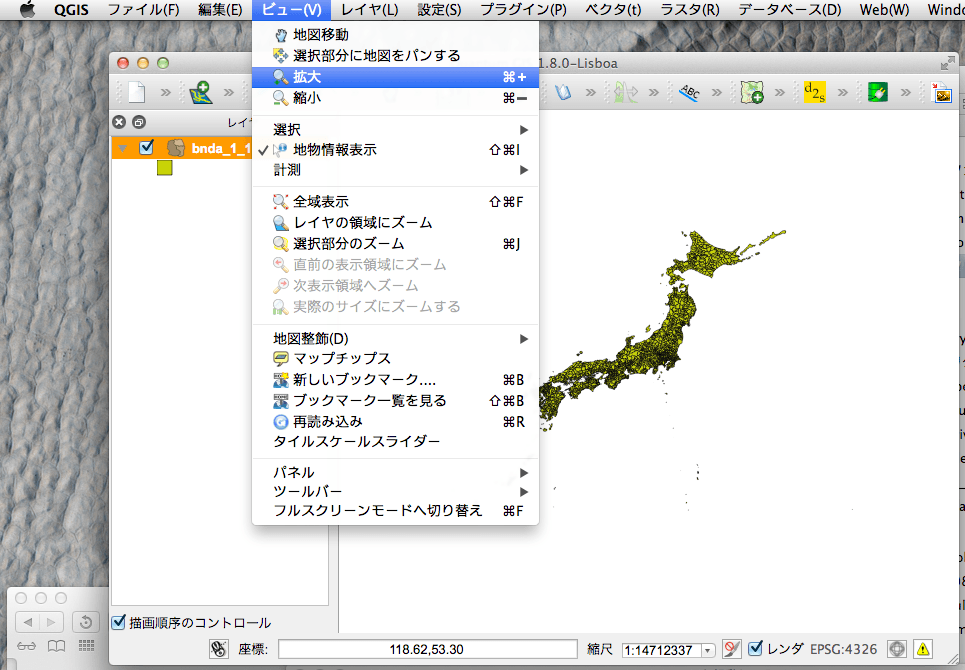

[ビュー(V)menu]-[地物情報表示]にチェックをいれておくと、選択したポリゴン領域のデータが表示される。

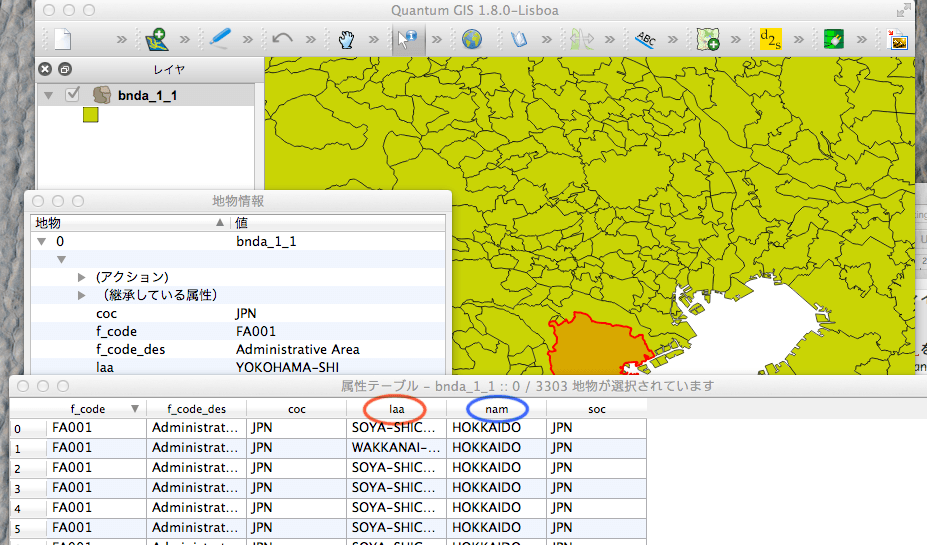

下図は横浜市を選択して現れた地物情報である(地物情報とは何かは今は分からなくてもよい。ポリゴンや点ごとに、こうした地物情報が与えられている)。

地物情報については、Windows上端にならぶツールバーにある地物情報ツール

をクリックしてもよい。

ここで、注意すべきは、(継承している属性)に、「laa YOKOHAMA-SHI](赤線で囲んでいる)、「nam KANAGAWA」(青線で囲んでいる)とあることである。

をクリックしてもよい。

ここで、注意すべきは、(継承している属性)に、「laa YOKOHAMA-SHI](赤線で囲んでいる)、「nam KANAGAWA」(青線で囲んでいる)とあることである。

- 地物情報ツール

の詳細を紹介しておく。

の詳細を紹介しておく。

-

属性はもっとある。

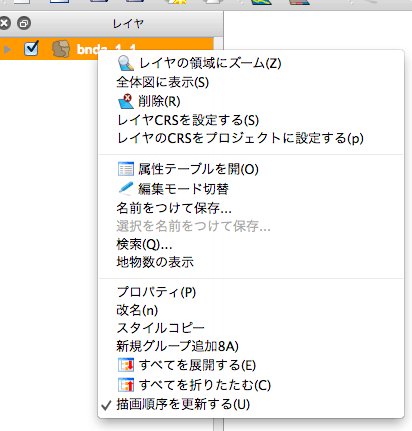

Shapeデータの持つ属性を知るには、レイヤパネルから読み込んだデータを選択して右クリックし、右図のように現れるサブメニュー「属性テーブルを開く」を開くと、データの持つ『属性』情報と各属性に付与されたラベル値の一覧を見ることができる。

属性はもっとある。

Shapeデータの持つ属性を知るには、レイヤパネルから読み込んだデータを選択して右クリックし、右図のように現れるサブメニュー「属性テーブルを開く」を開くと、データの持つ『属性』情報と各属性に付与されたラベル値の一覧を見ることができる。

すると下図のように、bnda_1_1.shp属性は、LAA属性(赤で囲んだ)のラベル値「市町村名」、NAM属性(青で囲んだ)のラベル値「市町村名」以外にもf_code, d_code_des, coc, socがあることがわかるはずだ。 これらの属性の名前それ自体はデータ作成者が自由に決めることもできる。 また、「市町村名」や「市町村名」などのラベル値に日本語を使うこともできる(あとで、そのような例をみる)

日本全土を構成しているポリゴンエリアにLAA属性のラベル名(ローマ字での市町村名)を表示させてみよう。

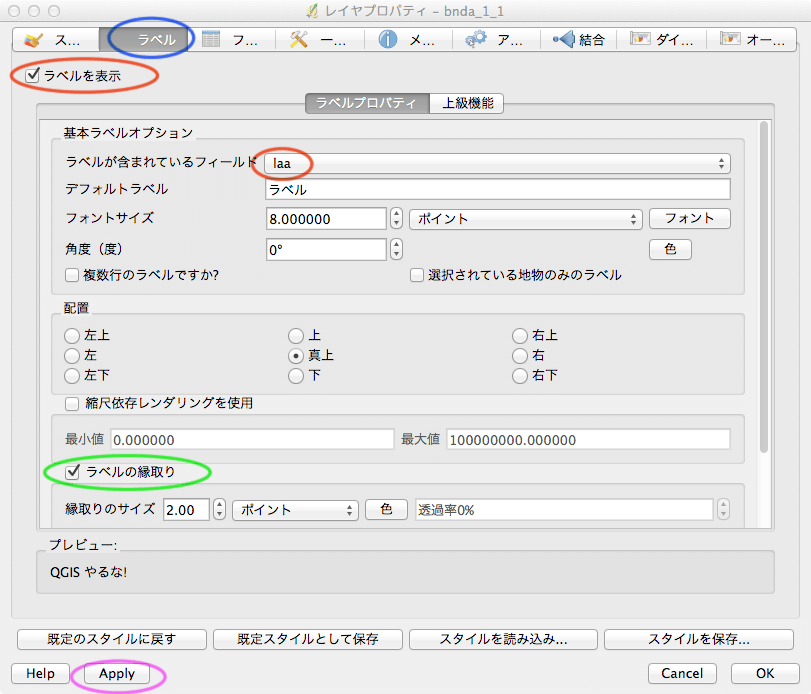

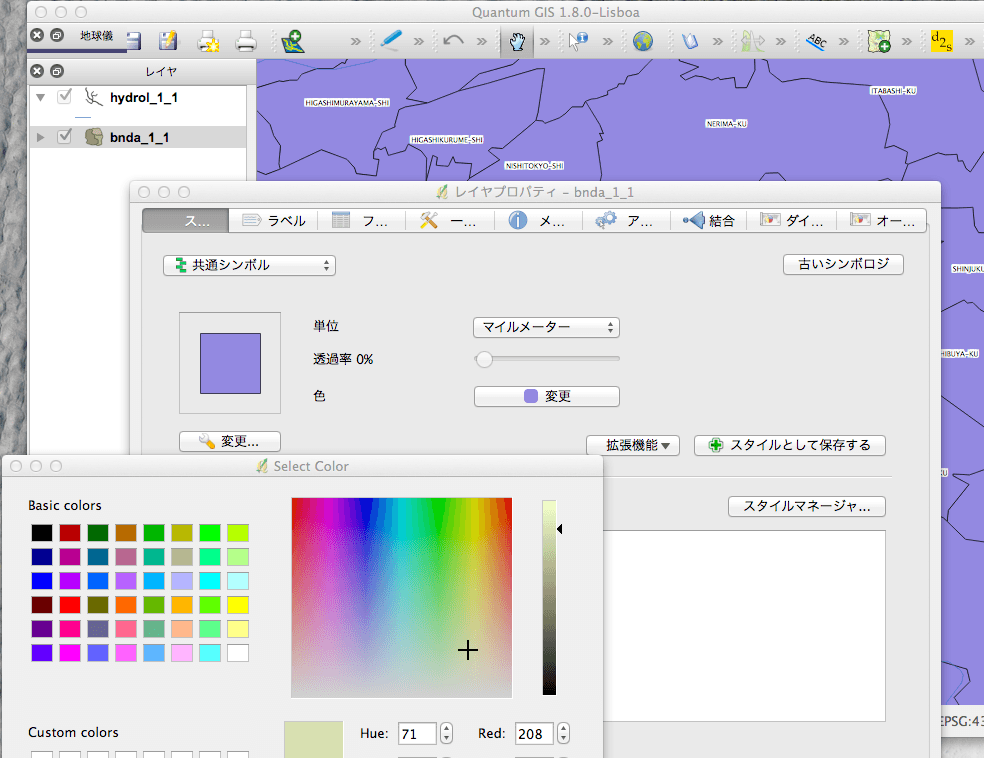

レイヤパネルから読み込んだ目的のshapeを選択して右クリックし、現れる「プロパティ」を選択すると右図のウィンドウが現れる。

ここで、ラベルタブを選び(青で囲んだ)、「□ラベルを表示」をチェックし(赤で囲んだ)、ラベルプロパティで「ラベルが含まれているフィールド」から「laa」(赤で囲んだ)の属性を選択する。 ここでは、さらに見やすいように、「□ラベルの縁取り」をチェックして文字の背景と縁取りを加えている。これをon/offの効果を自分で確認するように。

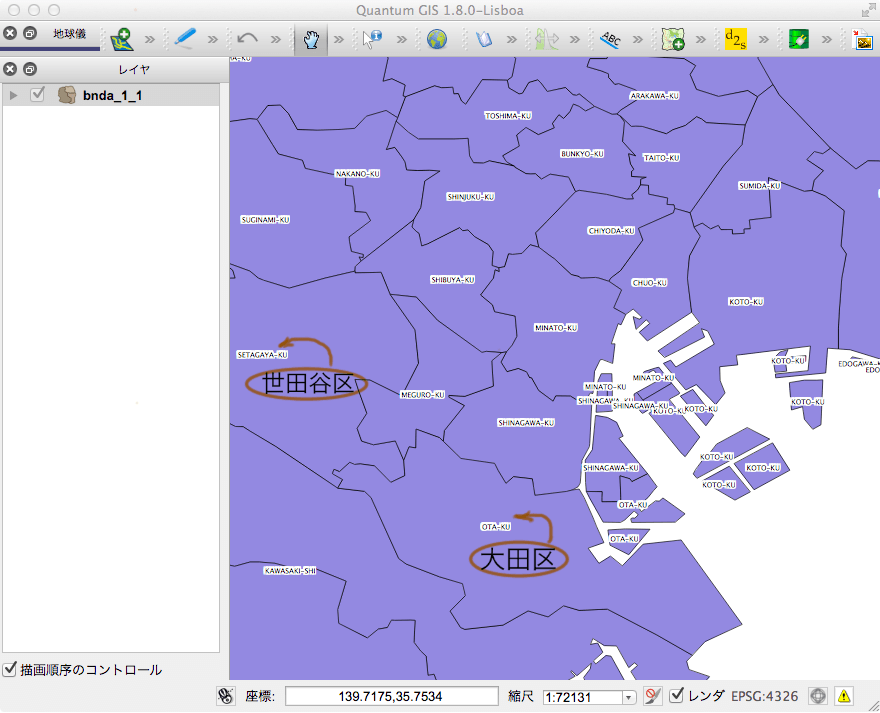

最後に、下にある「Apply」ボタンを押すと下のように、ポリゴンに指定した属性の文字列(ここでのデータではローマ字)が書き込まれる(念のために、世田谷区と大田区を漢字で指し示しておいた)。

-

この例では、青紫色のポリゴン色である。

下図のようにプロパティから左端タブの「スタイルマネージャー」で「変更」ボタンから、色などを自由に変更できる。

地の色を濃くしたりするのは適切なことではない(できるだけ、薄い色にするか白でよい)。

経営学部 経営学科

経営学部 経営学科