|

中 林 史 朗 (NAKABAYASHI SHIROU、字士雲、別稱伯士雲) 室 號・・黄虎洞、齋 號・・伯泉齋、雅 號・・虎跡・士雲外史 生誕年・・歳星在庚寅(五黄之寅) 座右銘・・洗耳刮目・律己在我、處己在人・律己以秋霜、接人以春風 現 職・・大東文化大學 東洋研究所研究員(類書文化の研究班)・湯島聖堂 斯文會講師 |

My(Hakusensai) Profile

|

中 林 史 朗 (NAKABAYASHI SHIROU、字士雲、別稱伯士雲) 室 號・・黄虎洞、齋 號・・伯泉齋、雅 號・・虎跡・士雲外史 生誕年・・歳星在庚寅(五黄之寅) 座右銘・・洗耳刮目・律己在我、處己在人・律己以秋霜、接人以春風 現 職・・大東文化大學 東洋研究所研究員(類書文化の研究班)・湯島聖堂 斯文會講師 |

★履(從小學校至現在)歴★・★略 年 譜★

【技術的職人分野】・・・從1960年至現在(65年以上&5年以上)

●漢文訓讀技術(本音・・訓讀屋の現役職人であり續けたい、幼時の手習い)・・現職(東洋研究所兼任研究員 訓讀マイスター)

○篆刻技術(本音・・趣味の深化と老化防止の爲、七十の手習い)・・修業中(河西樸堂先生門下 不肖之門弟)

【専門的研究分野】・・・從1970年至2020

○中國古代中世史・四川地方史(建前・・學徒の末席を汚す關係上、二十の手習い)

☆中國書誌學・版本史(建前・・禄を食む立場上、三十の手習い)

☆日本漢文學史(建前・・禄を食む立場上、三十の手習い)

☆中國文化史(陶磁器・青銅器・玉器)(建前・・禄を食む立場上、四十の手習い)

☆中國武侠小説・映畫史(建前・・禄を食む立場上、四十の手習い)

【代表的拙書】・・・從1973年至現在

『再版、諸葛孔明語録』(2024、單著、明徳出版社)

『完譯、華陽國志』(2023、單著、志學社)

『漢文入門~訓読乃色葉~』(2017、授業用テキスト、編集及び全體執筆擔當、中國文學科編)

『隋書

現代語譯 中國史書入門』(2017、共監修、勉誠出版)

『中國中世四川地方史論集』(2015、單著、勉誠出版)

『楊家將演義読本』(2015、分擔執筆、勉誠出版)

『中國博物館~100館の収蔵物に見る文化とその歴史~DVD26枚、全102話・解説集一冊』(2008、共監修及び日本語字幕と解説文擔當、ポニーキャニオン)

『近出殷周秦漢金文収録、第一録』(2006、共編著、人文科學研究所)

『後漢紀』(1999、共著、明徳出版社)

『真・三国志1、2、3』(1998、分擔執筆、学習研究社)

『高麗史、暦志の研究』(1998、共著、東洋研究所)

『注定付之事の研究』(1997、共著、東洋研究所)

『三國志研究要覽』(1996、共著、新人物往来社)

『華陽國志』(1995、單著、明徳出版社)

『新版小學漢和辭典』(1991、編集及び親字解説擔當、進藤英幸監修、教育同人社)

『商卜文集聯』(1990、共著、省心書房)

『紙の戰爭~傳單~』(1990、中國語部門擔當、エミール社)

『新版小學國語辭典』(1990、親字解説擔當、柴田武監修、教育同人社)

『藝文類聚訓讀付索引、卷1~16・45~53・80~89』35冊(1990~、共著、東洋研究所)

『諸葛孔明語録』(1986、單著、明徳出版社)

『學習小學漢和辭典』(1984、親字解説擔當、山田勝美編、日本標準出版社)

等々(詳細は「拙書・拙文一覧」を)

《萬感の想いを込めて、満腔の謝意を表す》

令和二年三月を以て、二十五歳で助手を拜命以來四十五年に及ぶ大學教員生活が終了する。ただ漢文を讀む事しか能の無い小生如きに、研究者的環境を賜り、知足の誡も何の其の、自由氣儘な好き勝手放題を謳歌させて頂いた。寔に過分で幸せな大學教員生活であったと思う。我が身の身勝手さや度々の諸行不徳・不届きに對し、白眼を以て眉を顰めて舌打ちされ、頭を抱え冷笑・侮蔑を投げ掛けられつつも、何とか今まで御海容を賜わり續け、生き長らえさせて頂けたのは、昭和終焉・平成初期(20C末)と言う「時代性」と、母校(大學・大學院9年間)と言う「情義性」との二點に、大きく依據しての事であろう。一度でもその事に思いを致せば、大東に對しては、唯唯頭を垂れて恐惶平伏するのみで、「衷心より満腔の謝意」を表しても、決して表しきれるものでは無い。

想像だにしなかった事ではあったが、青天の霹靂とでも言える二十五歳での助手拜命は、好むと好まざるとに關わらず、從前の刹那的身勝手な無頼の生き方を、結果として一變させた。斯界の言葉を借りれば、「先師學恩の明を、傷つけん事を深く恐れつつ」と格好良くも言えるが、要は本來の己が性分から言えば、ただ「受けてしまった以上、恩義有る人々にヘタは打たせられねえ」との思いだけで、己が貫目を辨え筋目を守りつつ、取り敢えず、表向きは研究者然たる立ち振る舞い(中國中世四川地方史研究者等と稱した處で、實態は二十代から四十代中頃までの二十年間程に過ぎない)をせねば、と思っていたとは雖も、内實は中國學的好奇心に身を任せ、訓讀屋として走り續けた四十五年(三十年來繼續中の『藝文類聚』は、先師原田先生に「中林やれ、但し初見で讀め」と無茶を言われたものであり、二十數年來繼續中の『陔餘叢考』も同様に「俺はもう疲れた、後はお前が續けろ」と言われた結果であり、結局先師の「遺命を遵守した」に過ぎなく、己が新たに始めた事等何一つ無い)で、何ら自己革新無き中途半端な、實に慚愧に堪え無い學者生活であったと言えよう。然りと雖も、結果として其れが今日までの己を支えた要因を爲して居れば、師の遺命に對しては、「感謝以外の何物」も無い。

亦た、學科の要請を言質として、身の程も辨えず多種多様な授業(多年のカリキュラム委員と言う立場上、中國史學のみならず、文學・哲學・文獻學・日本漢學・陶磁史・玉文化史・武侠映畫史等々)を擔當させて頂き、四苦八苦し乍らも「日々是精進」との思で、兎にも角にも自轉車操業的に驅け抜けて來たが、其れが許容されたのは、將に「大東中文なればこそ」であったと熟々思う。故に、何が有っても大東中文に對しては、「深謝の念」しか持ち得ないのである。

授業(週8コマ)と終活(物の處分)とのみに専念し、最後の一年を静かに自省して過ごそうと思っていた所、六月に圖書館から漢籍貴重書仕分け(明版や慶安以前の和本・和刻本等)の依頼を受けた。専門家ではない爲、己が知識と能力とを省み固辭していたが、結局諸般の事情(長期に渉る圖書委員)等々で、萬已むを得ず引き受け、授業の餘閑を使って書庫中に入り、何とか二ヶ月程で仕分けて一息吐いた所、引き續き其れ等の書誌情報採取と言う、更に途轍も無い困難で無茶苦茶な要請が來た。己が力量を越えた甚だ氣の重い作業であれば、理性的には終辭す可しと承知してはいたが、話の成り行きや事の展開上、是が最後の御奉公(「三つ子の魂百までも」とは良く言ったもので、持って生まれた己が性分は、今に至るも直らない)と言う思いで受けてしまった。「無分別にも程が有る」とは、將に斯の如き狀況を言うのであろう。

因って、八月以降は圖書館の書庫中で逐一諸々の版本を一葉一丁毎に見て、「この本は何だ、あれだ、いやこれだ、???(簡單な本で小一時間、來歴の複雜な本なら二~三時間、序文・刊記等に就いても、行書・草書・變體假名・埋木・差込・補修等々多種雜多)」等と獨り言をブツクサ言いながら、明版や貴重書等450點程の書誌情報(四月以降は、個人文庫の

明版・貴重書120點程を精査する豫定であれば、其れを以て大東圖書館所蔵の明版・貴重書と認定し得る280點弱【宋・元版零葉11枚を含む】を網羅する事になる)を採らせて頂いた。退休前最後の半年間を、「書香の中(本當は紙埃の中)で版本と語り合わ」させて頂けた事は、漢籍を日常的に扱う立場の者としては、「將に學者冥利に盡きる」と言えるであろう。斯く有らば、退休前に過分の良き手土産を頂いた事にもなる。故に、圖書館長等々關係各位には、「心中より感謝の念」を申し上げたい。此れでやっと、恥多き我が身に過ぎたる肩の荷の分不相應な金看板(大學教授)が下ろせる、さあ「歸去來兮」と思った所、圖らずも引き續き東洋研究所兼任研究員を拜し、今後も漢文を讀み續ける場を賜った。此れは、「漢文訓讀の職人」としては、望外の喜びである。因って、現職の「讀み屋・訓讀屋」として一生を終える機會を賜った關係諸士には、「趨參拜眉叩頭頓首の謝意」を獻げさせて頂く。

以下に、冷汗浹背是萬斗の極ではあるが、瑕疵と悔恨塗れの訓讀屋人生、五十數年來の所感を一言。

《惜 別 辭(退泮宮表謝辭)》

我駑才駄馬、縦令喰萬里糧而不能行一里也。猥以庸薄凡劣、深汚學徒末席。

迄今五十餘年、束脩無稱、卓鑒不内朗。統御無績、風任不外舒。加之幽根未蟠結、孤株將危絶。

固知才弱不可自彊、力微難以企及。如才行過汚文質無廉何。

嗟夫、才力是匱、何德何能之有。

自非器揚同輩以抽榮於岱嶽、用同先人而振潁於荊峯、何以延足於儒林、挿手乎文苑。

是以雖纔冀垂冬日之温盡秋霜之戒、而此亦遂不能果矣。然則唯有耕山釣川之志耳。

俚諺云、巍巍焉秀峰棲一枝蜉蝣、洋洋乎大川浮一葦螘蟻。先期則風和雨暖、臨時而日朗月耀。

善哉、善哉。蜉蝣又一生、螘蟻又一生。風雨日月下、吾生亦一生。

若逢陽春至、秋葉再吐緑。況天地四海、無何處非我屋乎。

不自意、今一日垂乾坤之仁輒被信璽、茲二日降雲雨之潤廼賜殊寵。

惕惕惶惶、日夜來襲我、戰戰慄慄、心氣無攸綏。就中存亡日鑒、成敗月陳。

故雖心有慟天哭地之恐懼、而尚身存鞭驢叱狗之答酬矣。

人咸知鏡其貌而莫能照其身。既軼從心、未不踰矩。顧影慙形、流汗反側。

進匪顧己身、止無悟我才、不遜莫大於是矣。

雖然潛氣於洞庭而標一善足以驗風流、擬心乎泰山而存小讓足以弘進止。

聞道、身與煙消、名與風興、形可以暴、志不可凌。

今以鄙陋草身、將詠狂骨孑歩。故敢言、遠愧南董、邇謝馬班。

夜郞自大之言、欲嘲嗤則嘲嗤、欲罵詈則罵詈、云爾。

辭曰、

眼中無人兮胸底有矜兮、脳奧無耻兮姿態有俠兮、

白首浪虎喚風嘯月、高踏獨歩横行天下。

嗚呼、大東漢學邪、琢玉成器、亦勿違於昔談。

嗟夫、大東訓讀歟、振條響樹、將無絶乎千載。

勿兮勿兮、勿違乎、當勿違焉。

無兮無兮、無絶乎、應無絶焉。

己亥仲夏 識於黄虎洞

【退任後(令和2年4月)之獨言】

★黄昏(寂寞)令和★

《令和時代》

令和2年3月19日(令和元年度卒業式の豫定であったが、例の新型冠狀病毒騒動の影響で中止となった)、嗟呼、やっと終わった、本當に終わった。長い旅路の果てとして、研究室(含、自宅)に所蔵していた私物(中國關係書籍五千册彊、雜誌等二千册彊、漢籍版本三百種彊、漢學者書軸・中國陶磁器・青銅器・玉製品・工藝品・武俠映画・ビデオ等々、中國文物關係六千五百點弱、総數一萬四千點弱)を全て賣却・寄贈處理し、入室時と同じく机一つの空間と爲し、二度と足を踏み入れる事の無い研究室の鍵を靜かに掛けた。四十數年前、小雨に煙る中野の裏町を歩きながら、同勞者たる伴侶を心に決めた時、流れていたのは誰が家の音樂であったろうか「慕情」であった。以來幾星霜、今去り行く研究室に流れているのは「練監ブルース」である。

今、退任に當り、學生時代に於ける二人の恩師の言葉が、筆者の脳裏を走馬燈の如く驅け巡っている。「原田先生曰く、中林、漢字で書いてあるものは何でも讀め、多讀と精讀だぞ、讀んだ數だけお前の知識が増えると思へ」、「影山先生曰く、中林君、文獻に額ずき學僕になりなさい、學僕ですよ、學問の下僕たる事を心懸けなさい」。果たして己は本當に「何でも讀んで來たのであろうか」、將又「學僕たり得たのであろうか」。悔悟と自責しか持ち得ぬ現狀ではあるが、この答は何れ彼岸で直接お聞きする事になるであろう。

將と振り返れば實に長い長い大東生活であった。學生→大學院生兼助手→非常勤講師→専任教員、十九歳で大東の門に入り、爾来五十一年、昨今「人生百年」と言うが、將に半世紀を大東で過ごしたと言えよう。十代の終わり頃からあれやこれやと氣紛れ的・單發的に、好奇心の赴くまま一過性の雜多なシノギを種々經驗しては來たが、基本的には幼稚園以來「學窓」なる世界を、一貫して歩み續けて來た事に成る。小生の如き我が儘身勝手な男が、よくぞ無事に此所まで來たもんだと、熟々思う。これも、昭和のアカデミズムの自由さと、八百萬の神々の御加護とであろうか。後は、六文錢を握り締めて、秋風吹く黄昏の中を彼岸に向かい、肅々と、ただ肅々と肅々と。

退職後の時間の多さとコロナでの蟄居生活で些かウンザリしている時、干天の慈雨の如く教え子の編集者から『華陽國志』全譯の話が舞い込んだ。漢籍も殆ど賣却し斯界から隠退してまともな漢籍など殆ど無かったが、不思議な事に清朝嘉慶年間の『題襟館本華陽國志』の版本だけは、殘っていた。其處で其れを底本として、一年程かけて全譯し令和五年三月に志学社より公刊したのが、『完訳、華陽国志』である。中國の古代西南地方の様相に興味有る方々には、少しはお役に立てるものかと愚考している。

退職後は漢文の訓讀を續けながら、氣儘な石彫り老人の生活を樂しんでいたが、長年の宿痾ヘルニアが鬱陶しくなり、體力が有る内に思い切ってヘルニアと胆嚢摘出手術を受けようと思い立ち、病院に行って手術前検査を受けた所、出るわ出るわで些か大變な事に成った。七十過ぎまで特段の變調も無く無事に務めさせてくれた身體であれば、検査をすれば何か出て來るとは思っていたが、これ程とは流石に思っていなかった。普段の掛かり付け医や主治医と相談した結果、自覚症状も無く普通の生活を送っている状況の中で、全て検査で發見されていれば或る意味不幸中の幸いであり、この際全て綺麗にしようとなった。

令和五年に胃がん摘出・ヘルニア修正・ポリープ摘出の三回の手術を行ったが、どれも全て無事に成功して復調した。其處でいよいよ最後の大手術に取りかかる事となった。令和六年の一月早々の四日に大腸ガン切除・胆嚢摘出・リンパ節摘出の三つを同時に行う事となった。將に大戰いざ出陣と言う感無きにしも非ずではあるが、必ずや勝利を得て無事に凱旋するであろうと、堅く信じて止まないこの頃である。

人生の晩年に來た大きな山場、此も天命であろう。好きな様に樂しんで來た己が人生、今更「天命是か非か」等とは言わない、天命は是れ是であると思っていれば、天佑神助を得て淡々と天命に從うのみである。 【令和之手遊】

さて、令和2年4月以降一體何をして過ごそうか、と熟々考えていたが、月一の公的研究會(唐・欧陽詢編『藝文類聚』)と週一の讀書會(清・趙翼著『陔餘叢考』)は有るものの、他は全く何も無い。己が學問を更に深め様とか、過去の研究を纏め様とかの殊勝な心掛け等も更々無く、全ての資料・文獻を賣却して斯界から引退した身としては、枠を嵌められた身分(教員)から離れ、「唯々樂しく面白い事」だけをして晩年を過ごしたいとの、過去に對する反動的(と言っても、今までも可成り好き勝手放題をして來たが)願望だけが膨らんだ。

然りとて特段何かがしたい譯でも無い。かと言って具有多樂三昧と言う譯にも行か無い。改めて考えると、確かに無収入の70歳以後の處し方は、甚だ難しい。潤澤な資金を自由に使って好き放題に行動する、と言う様な環境下では決して無い。「貧しい年金で過酷な餘生を送らざるを得ないのが、眼前に突付けられた現實」である。

所で、以前思い掛けずも同僚の篆刻家故河野鷹之先生から、蔵書印や筆筒・印刀(御自身が監修)を賜った。蔵書印は、先生の作品の側款漢文に對し、請われるままに遠慮無く推敲を施し愚見を呈し續けた事への御禮かな、と一應心領したが、問題は「筆筒・印刀」である。印を刻した事どころか、筆を持った事すらも全く無い小生如きに、一體何故筆筒・印刀を下さったのか、俗氣は有るものの文雅の欠片すら無い小生に在っては、今もって全く不明で理解出來ないでいる。

然りと雖も、「どうです、善く切れる刀でしょう」等と、さも彫って見ろと言わんばかりの言葉を投げ掛けられ、篆刻等全く興味の無い身としては「いや~、なかなか」等と言を左右にして何とか誤魔化し逃げ囘っていたが、遂には粘土までも賜わり「陶印も面白いですよ」等と、恐ろしい事を言われ、流石に「折角刀を上げたのに、まだ何もしていないの?」と言いたそうな河野先生の視線・無言の壓力に堪えきれず、「頂いた以上何もしないのも是れ亦た失禮」であろう、「筆を使い印を刻するのも漢學の一班」であろうか、等々と勝手な愚考を重ね、取敢えず素人なりに暇に任せて好きな言葉を、唯の駄印(石印・陶印等々)として、無謀にも(其の最たる蛮行・愚行が、斯界の大家が集う書道學科の蔑視を意にも懸けず、令和元年十二月に大學の廊下で展示した、「再見!黄虎洞、遊石玩刀展」である)五年間で二百種程彫って來たが、此れとても特段誰かに正しく手解きを受けた譯でも無く、印稿・布字等もせず(どだい筆で字を書いた事も無い輩に印稿等作れる譯が無い)勝手氣儘に刀に任せて字形を刻した、閑時の遊び・手慰みにしか過ぎない。

見榮を張り斜に構えて言えば、「漢學者の文人的趣味」とも言えるが、内實は、古の旦那藝にも遠く及ばない「芋判レベルの暇潰しの代物」である。だが長年漢語に馴染んだ身としては、「方寸の世界に方外の心を遊ばす」のも、「己が想いを漢語に託す」のも、考え様に因っては確かに一寸面白い。其こで改めて「真面目に篆刻」(印稿の製作や表現の嚴密性等々)なるものの教授を受けたいとの思い(此れで故河野先生に對する一應の義理も果たせる)が、勃然として起こった。將に「七十の手習い」閑人老翁の狂い咲きである。

思い起こせば、實に不思議な縁を感じる。半世紀以上前(十代の終わり頃)、書など全く興味が無かった爲に勝手に色道の大家と勘違いしていた小生に、「石でも彫りなさい」と仰ったのは故伏見冲敬先生であった。左様な

一應手習いの意は決したものの、はてさて一體誰を師として學ぶ可きか、印刀を下さった河野先生は既に棄館されている。周圍の親しい同僚の方々を見囘すと、同期で書道の大家たる高木聖雨先生や後輩の歳森芳樹先生、或いは書學の澤田雅弘先生、篆刻の綿引滔天先生も居られ、亦た近隣には嘗て御令息・御令嬢が小生のゼミ生であった同期の書家永守蒼穹先生・齊藤左洲先生も、己の學生として昔から見知っている篆刻の權田逸廬先生も居られる。更に言えば、長年の畏友(實は悪友)で書學書道史學會の重鎮である大橋栩道先生・鈴木晴彦先生も居られる。しかし、此れ等の方々は共に小生の事(悪名を含む長年の不届きな所業の數々)を良く御存じである。

暇を持て餘した顔見知りの我が儘悪老人から、突然「俺を弟子にしろ」「篆刻を教えてちょうだい」等と言われたら、「止めてくれ、悪い冗談も過ぎるぞ」「一體何を考えているんだ、迷惑千萬この上無し」と感得されるであろう。其れ處か大橋・鈴木の畏兄に至っては、「阿呆か、お前は趣味の樂しみで彫っているだけだろう、何が今更月謝を払って篆刻だ、勝手に遊んでいろ」と鼻先で馬鹿にされるのが落ちである。

兎に角、其れと無く意見を求めた諸兄は、誰一人小生の決意を信用せず、端から老人の與太話・暇人のジョークと馬鹿にしておられる。が、小生の「意趣は堅い」のである。亦た月謝云々(斯界とは全く無縁であった爲、其れが高いか安いか等サッパリ分からない)も問題無い。一度誰かに教えを受けて弟子となり、「某氏門生」「某々門下」と名乗れば、其の師の「看板(代紋)を背負う」事になる。今日如何なる組織(大小・善し悪しには關係無く)であれ、無償で看板(代紋)を背負わせてくれる所など無いからである。更に、小生の心底を言えば、幼稚園以來今に至るまで、學窓の中で常に誰かの「教導・叱責」を受け續け、其が己の「習い性」となって來た。其の叱責が突然無くなるのは、恰も己自身の存在が掻き消される様で、不安でならない。故にこそ、道山に歸すまで誰かの「門生」であり續けたいのである。

其處で敢て専家の意見等を求めず、一人で色々頭を悩まし熟慮を巡らした結果、誠に申し譯無き事乍ら、御名前を存じ上げていた河西樸堂先生に「弟子之禮」を執ろうと決めた。決めたと言っても、樸堂先生の御意向等全く無視して、當方が勝手に決めたに過ぎない。何故樸堂先生かと言えば、理由が三つ有る。一は、印刀を下さった故河野先生も樸堂先生も「共に玄武のメンバー」である點、二は、先生と小生とは「共に東京都民(教受場所が近い)で大東漢學の同門(中文卒業)だ」と言う點であるが、何よりも小生の心を大きく引き付けた由因は、樸堂先生の「刻される文字の線と其の人柄が、何故か小生の胸底に大きな安堵感を與える」と言う點である。

因って、思い立ったが吉日、本日(1月28日)全く面識も無かったが、えい間々よ一任とばかりに、束脩持參で直接樸堂先生の御尊顔を拜し、「目出度く弟子」とさせて頂いた。小生をスカウトして仲立ち(媒酌人)の勞を取られた大學院生齊藤君には、心から感謝を申し上げる。が、しかし、結果として、齊藤君は小生の「兄弟子(師兄・兄さん)」となったのである。篆刻の師兄を訓讀の場で師弟が指導すると言うのも亦た一興であろう。

明代の儒者王陽明は斯く言へり、「生年に先後無し、學問に先後有り。我より先に學びし者は、則ち我が師なり」と。善哉、善哉。これで、小生には「師」と呼べる人が二人になった事に成る。言うまでも無く、一人は、訓讀の【故原田蔵軒博士】であり、もう一人は、篆刻の【河西樸堂先生】である。己が人生に於いて、「師」と呼ぶに値する人物に二人も出會うとは、何と幸せな事か、「人は一生勉學精進」と思えば、十代からの漢文訓讀研鑽と七十代からの篆刻修練と言う事になる。これで樂しい人生の最晩年が送れそうである。

と思ったが、現實は寔に嚴しい。早速三月から御教授を受けに通ってはいるが、樸堂先生(師匠)の御教授以前に、日展入選經驗を持ち斯界の隅々までを熟知し、悪魔の囁きを投げ掛ける兄弟子(齊藤兄さん)の指導(所謂業界的常識)が待ち受けており、「あれまー」「へえ~そうなんか」「初めて知ったぞ」「業界には諸々の掟が有るんやのう」等々、何かしら途惑い・戸惑い乍らも、「一日一篆」と日々篆書の練習と印稿作り(人生七十年で、此程長時間筆を持ったのは初めての經驗)に励んでいる。

いやはや實に腹立たしい事では有るが、「後の祭り」とは此の事であろう。昨年末までは、清朝や民國時代の甲骨文・金文・封泥・篆書・印譜關係等の版本や書籍も三十點以上は所蔵していたが、既に全て賣却濟みである。何しろ、突發的に思い立ったのが一月で、即斷即決の手習いであれば、手元に有るのは「印刀のみ」と言う狀況で、悲しい事に古文字の字典や參考文獻等々必要資料等は一冊も無い。

そこで、「持っていたのになあ(以下の書の三分の二程)」と嘆きつつも慌てて、『問經堂印譜』『飛鴻堂印譜』『朶雲軒蔵印全編』『方寸萬象』『太上感應篇印譜』『頼古堂家印譜』『漢銅印叢』『隻虞壺齋印存』『吉金齋古銅印譜』『共墨齋漢印譜』『鄧石如印譜』『趙之謙印譜』『呉讓之印譜』『徐三庚印譜』『呉昌碩印譜』『削觚廬印存』『齊白石印舉』『鄧散木印舉』『來楚生印譜』『韓天衡篆刻精選』『西泠四家印譜』『西泠八家印存』『明清篆刻流派印譜』

『中國歴代篆刻集粹①②③⑥』『博愛堂集古印譜』『畑河雄倭古印集』『初世・二世中村蘭台篆刻書畫集』『河井荃廬印譜』『石井雙石展』『雙石脱印』『喜字壽印譜』『松丸東魚の全貌』『萬象、一刀の中にあり』『老梅爪痕』『斗盦印存』『河野隆遺作展』『計良袖石印譜』『計良袖石個展作品集』『鐵筆漫歩一・三』『樂雲外史印集』『祥石書畫』『和田大卿書法篆刻作品集』『名家印選』『近代名人印拾』『日中名家刻印選』『古代肖形印選集』『造形圖本(甲骨文)』『甲骨文編・續編』『新甲骨文編』『新編甲骨文字典(増訂版)』『甲骨文字集釋』『甲骨文字字釋綜覧』『旅順博物館所蔵甲骨文編』『殷墟文字類編』『殷契粹編』『金文編・續編』『新金文編上・中・下』『金石萃録』『殷周金文集成』『殷周金文集録』『殷周青銅器銘文研究』『兩周金文選』『新収殷周青銅器銘文曁器影』『夏商周青銅器研究』『戰國文字編』『秦文字集證(増訂版)』『古籀篇』『鐘鼎籀篆大観』『古籀匯編』『古璽匯編・文編』『璽印文綜』『璽印精選上・下』『璽印文字徴』『古璽印圖典』『中國璽印類編』『古陶文字彙編・徴』『古封泥集成』『封泥彙編』『中國古代磚文』『商周古文字類纂』『商周古文字讀本』『漢語古文字字形表』『古文字類編(増訂版)』『漢印文字徴』『漢印文字彙編』『篆字印彙上・下(修訂本)』『中國篆刻大字典上・中・下』『中國篆刻大辭典』『篆刻字典上・下』『古典文字字典正・續』『常用古文字字典』『古篆考正』『説文古籀補』『重訂六書通』『朝陽字鑑精萃』『篆書大字典』『篆刻字林』『篆刻篆書字典』『古代文字字典(甲骨文・金文・古文)』『春秋戰國篆書字典』『鳥蟲篆大鑑』『清人篆隷字彙』『字統』『漢字の起原』『漢字字形史字典』『漢字文化事典』『遊印鑑賞大字典』『四字熟語・成句辭典』『古代文字墨場必携(甲骨文・金石文・印璽編)』『新修墨場必携(上・下・日本編)』『(墨場必携)款識叢例』『印篆字典』『敍印譜略』『印文學(附、中日名家印譜)』『篆刻獨學』『篆刻全集①⑥⑦』『書道講座⑥篆刻』『篆文論語』『欽定篆楷六經四書』『漢篆千字文』『篆書千字文』『梵唐千字文』『麼些象形文字標音文字字典』『納西象形文字譜』『麗江納西トンパ文字』『トンパ文字』『トンパ文字傳説』『清人篆書三種』『鄧石如習字帖(篆書)』『呉大澂臨季子白盤』『篆刻の疑問100』『名印百話』『篆刻オールスターズ』『篆刻の鑑賞と實践』『石印材の楽しみ』『篆刻入門』『篆刻(鑑賞と分析のコツ)』『篆刻(上達のコツ)』『増補改訂版、篆刻(上達のコツ)』等々を再び掻き集めた。將に「後悔先に立たず」である。しかし、これだけ資料を掻き集めた所で、此れ等を有効に利用出來るか否かは別問題である。恐らく己の力量からしてせいぜい十點前後であろう、資料も多ければ良いと言うものでも無く、資料の善し悪しを見極める學識的眼力も必要であろうが、如何せん己には未だ其の力量は備わっていない。文字學的學識が低く且つ亦た美的感性も甚だ乏しい爲、どの印譜を見ても全て美しいと感じ、どの資料をみてもなるほどと思ってしまう己が居る。悲しい事だが、力が無いと言う事は、こう言う事なのであろう。然りと雖も、刀を石に入れる感覚が無性に好きな小生は、試行錯誤を繰り返し下手を承知で、彫り續けて行くつもりである。

尚、經書を讀むにも、篆書を書くにも、共に有用便利な『欽定篆楷六經四書』はお勸め本であるが、影印の篆書文字はともかく、如何せん、楷書文字が簡体字(今風と言えば今風)である點は、些か艶消しである。

*

『欽定篆文六經四書』は、中国で最初に刊刻された小篆文字に因る『六經四書』で、清の康煕帝が儒臣の李光地等に命じ、明の嘉靖年間に陳鳳梧が著した『篆文六經』を訂正改修して編集させた、奉勅編の内府刊刻本である。天地單邊左右雙邊・八行十二字・上下白口・單白魚尾の版式であるこの書は、流傳が極めて稀で、國内では國立公文書館と東洋文庫が所蔵するのみで、他は大概其れに依據して光緒九年に上海同文書局が覆印出版した、天地單邊左右雙邊・十二行十八字・上下白口・單線魚尾の石印本が普通である。筆者が入手した『欽定篆楷六經四書』(顔邁編、2014)は、この上海同文書局本を縮刷影印し、其の下段に楷書の六經四書を付す、二段組みの大型本で、非常に簡便にして有意義な本であるが、僅かに最初に總閲官李光地・王掞、校閲官張廷玉・陳邦彦等の名を記した一葉と、『孟子』の末尾に、「翰林院檢討加一級臣張照/編集加一級臣薄海奉/旨恭校刊」と有るだけで、惜しむらくは有る可きはずの序文・凡例等は省略されている。尚、『六經』とは、一般的には易・書・詩・春秋・禮記・樂記を指すが、本書は、禮記・樂記の代わりに周禮と儀禮が採取されている。何か狂騒曲的な御代替わりの国民的祝賀行事が終わって、令和二年となったと思った途端、コロナウイルスの流行となった。小生は、コロナの流行と共に大學を退任し、好むと好まざるとに關わらず、質素な自粛年金生活に入った。例え篆刻を始めたにしても、収入が無い爲に篆刻三昧とは行かないだろう。蟄居自粛も分からなくは無いが、果たして如何なる状況に成るのであろうか・・・

|

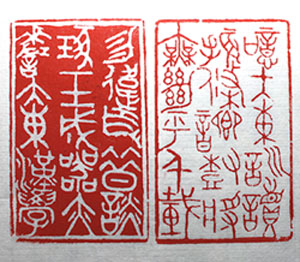

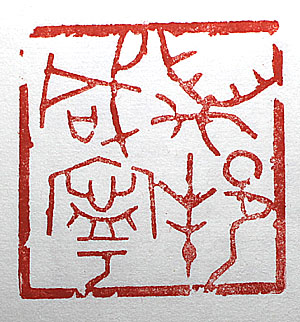

令和二年二月に、退職に當り作った拙文の「惜別之辭」の一節から、母校に對するエールの部分を、見様見真似で金文で刻した對聯仕立ての二顆で、「噫大東訓讀歟、振條響樹、將無絶乎千載、嗟大東漢學邪、琢玉成器、亦勿違於昔談」(ああ大東訓讀、條を振ひて樹を響らし、將た千載に絶ゆること無からん、ああ大東漢學、玉を琢きて器を成し、亦た昔談に違ふこと勿れ)である。在職四十五年にも及ぶ思い出の記念として大東書道展に出品した所、図らずも・・・。(習作・・第62回大東文化大學全國書道展出品、推薦賞)

令和二年三月末以來の新型コロナウイルス禍の爲に、折角三月に樸堂先生の御教授を受けはしたが、其の第一囘以後の集會は全て中止となり、今後の御教授豫定は全く立たず、一應印稿はお送りして御教授を仰いだものの、さてはて一體如何にしたものか、流石に篆書の練習と印譜を眺めているだけでは飽きが來る。其處で第一囘目に御指示を受けた印稿作りでもするかと思ったが、如何せん己が性分、印稿を作れば布字したくなり、布字すれば刻字したくなる。因って今囘初めて「篆刻の手順に從」い、「印稿(一日)→布字(半日)→刻字(二時間)」と進んで、下載の三個を彫ってみた。

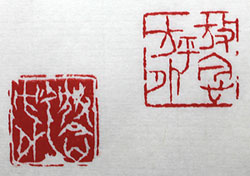

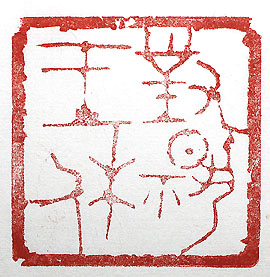

右は、印篆陽刻の字(あざな)印「士雲父印」で、左は、金文陰刻の齋號印「伯泉齋」である。本來個人的には、綺麗でストレートな線が好きであるが、今囘は敢て鈍刀を用い、「意識的に刀を揺らし」て刻し、原字が判讀出來る範圍内で線を飛ばし(些か作爲的)たりしたが、果たして如何なものであろうか。(習作)

此方は印篆陰刻の室號印「黄虎洞書院主」である。若い時無謀にも朱子の白鹿洞に触發され、併せて五黄の寅生まれである事に因り、己が書室を黄虎洞と名付け、在職中は研究室を、今は茅屋の一室を、黄虎洞書院と稱している。印稿の段階で文字の種類と配列を色々試みたが、結局印篆の二字三行が一番落ち着いた。最も無難な形ではあるが、矢張り面白味に欠ける。しかし、室號印であれば目先の表現よりも、印として安心感の有る方が良いと思う。(習作)

以下は、河西樸堂先生の指導を得たる令和二年四月以降の作品であるが、失敗やミスを多々含む即興的刀遊び且つ日記代わりの石彫り、所謂單なる言葉彫りのは習作は、此方を御覧あれ、習作T1・習作T2・習作T3・習作T4・習作T5。

此れは、樸堂先生指導下に於いて初めて刻した(令和二年八月)篆刻としての一顆で、印篆の「耳順心負」である。若年時の周圍に對する己が心底を省み、『論語』の一語と『後漢書』の一語を組み合わせ、將に「耳順へど心は負く」であったと、致事を過ぎて悟るとは慚愧猛省の限りに堪えない。(指導作・・第43回日本書道學院展出品、入選)

此れは、樸堂先生の御指導を受けて刻した(令和二年九月)二顆目の篆刻作品(自用印)で、印篆で刻した「恣情刀石之間」である。元は清朝の朱長榮の「恣情山水之間」であるが、とても山水を恣に出來る環境下ではないので、「山水」を「刀石」に改めた。しかし、本當の意味で、「情を刀石の間に恣にする」ことが出來るのは、遙か遥か先の事であろう。(指導作)

|

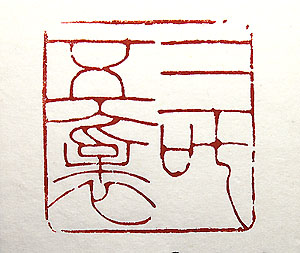

昔、『竹窓随筆』を讀んでいた時、心に殘っ禪語の一句で、「放念乎方外」(念を方外に放つ)で、心に蟠る我慾雑念を意識の外に放棄すれば、常に寧静で居られる、と言う意味であるが、俗人は其の境地を悟る事は難しい。右は、師の指導に基づき金文で刻した朱文の一顆、左は、意に任せて甲骨文で刻した白文の一顆、同じ大きさの印石を用い、共に印稿を起し布字して刻したが、師の教えが有るか否かで、斯くも質の違いが生じるものである。誠に師の指導は偉大であると、熟々痛感させられる。(指導作と習作)

以上三顆は令和二年(2020)の作】

|

一年前に、何處まで細い線が刻せるか試みた三行二字の習作を、樸堂先生の指導に基づき二行四字で布字し小篆で刻した、「文鳴翰林色振青衿」(文は翰林を鳴らし色は青衿を振はす)である。『漢書』の司馬相如傳を讀んでいて、男でも才色兼備は有るもんだなあ、と心に感じた事を漢語で表した言葉である。己には才も無ければ色も藝も無く、文が儒林を鳴らす事も藝が文苑を振わす事も無い。(指導作・・第43回日本書道學院展出品、入選)

|

|

|

己の氣に入った言葉「人仁恕」を、諸々の字體で刻して來たが、最後の六體目の字體小篆を刻した。一は、師に印稿を直して頂いて真面目に刻した小篆で、一は、兎に角樂しく刻したいと思い、跳ねる様な踊る様な字形で刻した、習作の小篆である。此の半年の間、氣分が滅入ると順次金文・甲骨・印篆・古璽・戰國簡と來て、遂に小篆、此で六體彫り止めである。何か少しは孔子の意が、分かった様な氣がする。(指導作と習作)

|

『書經』の蔡仲之命に「爾《なんじ》尚《こいねが》はくば前人の愆を蓋ひて惟れ忠惟れ孝たれ」と有り、其處から「蓋愆之孝」と言うが、印篆の印稿を樸堂先生に治して頂き雁皮轉寫したのであるが、どうも印稿より石の方が數ミリ小さかった爲、全體的に窮屈に成り、且つ刀力の無さから線が甘く成ってしまった。指導を受けながらも此の爲体、勝手に習作を彫りまくっていた結果で、己の力量の無さを恥じ入るばかりである。(指導作)

|

同じような言葉を二顆程刻して來たが、これは一ヶ月程前に、樸堂先生に印稿段階から直して頂いた、金文で刻した「言得易行得難」(言は易きを得、行は難を得)である。折角直して頂いたのに、矢張り己の刀力の弱さを感じてしまう。(指導作)

|

『説文』を讀むに「老は孝なり」「孝は老なり」と有る。其處で感じた事を言葉にしたもので、習作の遊びとして陰陽刻回印で「考老如一(考老一の如し)」と刻してみたが、これは先生の指導を得て、本來の形として小篆で刻した「老考如一」(老考一の如し)である。(指導作)

|

|

『書經』益稷の一句を、樸堂先生の指導を得て印篆で刻した、「予思日孜々」(予は日に孜々たらんことを思ふ)である。若い時は斯くせんと願いつつも、何時しか忘れ去ってしまったとは雖も、胸底の中では常に漂い己に問い續けていた言葉である。(指導作・・第45回日本書道學院展出品、入選)

|

三週間程前に漢印調風にと言われたが、使用石の石面が勝手に剥離する駄石で、不本意なものとなった。其處で石を換え線を少し細くして再刻した、『論語』に「君子は和して同せず」と有り、亦た「周して比せず」とも有る。其れを合體させた「和周而不同比」(和周して同比せず)であるが、同比する事は有っても和周する事少なき己は、將に小人である。(指導作)

|

師の指導を得て昨年末に刻した小篆の多字であるが、力量の無さから微妙に右が狭くなった。古典の『論語』と清末の『武侠小説』とを同時並行的に讀んでいた時、偶々感じた事を漢文に仕立てたもので、「從侠踐義道一以在我心」(侠に從ひ義を踐み道は一以て我が心に在り)である。(指導作・・第44回日本書道學院展出品、入選)

【以上八顆は令和三年(2021)の作】

|

古典を讀んでいた時に、「天下に主たる者は平を致さんと欲さば、則ち賢に親むより端む」と言うのが有った。其處で天下を家に置き換え、「主家者欲致平則端自雍子睦妻也」(家に主たる者は平を致さんと欲さば、則ち子に雍ぎ妻に睦むより端む)と考え、其れをアレンジして印稿を作り、師の指導を得て小篆で刻した、「致平端自雍睦」(平を致すは雍睦より端む)である。(指導作・・第

47回日本書道學院展出品)|

|

子建師兄と漢文や篆刻の事を雜談していた時、偶々師兄の作品を何點か見、思わず斯く感じた。「才與否者遙越曹楊之間我在萬里之際、噫悲乎老心轉凄然矣」(才あると否とは遙かに曹楊の間を越え我は萬里の際に在り、ああ悲しいかな老心轉凄然たり)。其處で師の指導を仰ぎ其の思いを小篆で刻した、「雖共師拙巧相萬」(師を共にすと雖も拙巧は相萬す)である。(指導作)

|

俗悪の極み、愚の骨頂、素人老人の悲しさ、黄金色の印床に黄金色の印刀、確かに眺めているには美しい代物である。印床は便利と言えば便利、印刀も良く切れる、だからといって良い物が刻せるかと言えば否である。昔から、道具一分に腕九分と言われているが、どんな名刀でも腕が無ければ只のなまくらであり、どんななまくらでも腕が有れば名刀に近くなる。腕を磨く基礎鍛錬に背を向けて、こんな物を机上に置いて金ぴかは良いなあ等と思う己は、長年教壇で語った事と真逆の事をしている。老人の俗物趣味が理性に勝った爲であろうか、賢妻殿には如何に言い譯しようか、目の前に來てからあれこれ思案を巡らすとは、悲しい事である。(閑話休題)

|

『詩經』邶風日月の一句で、宋の朱子の註に因れば、親が子供を思って止む事無きを言ったものと解している。小生は、老いて益々先考先妣を思う日々が多くなった。師の指導を得て小篆で刻した、「胡能有定」(胡ぞ能く定むること有らん)である。(指導作・・第84回謙慎書道會展出品、入選)

|

『大學』に「心不在焉云々」(心焉に在ざれば云々)と有り、「焉は讀みて此と爲す」と有るが、同時に「焉」は助辭でもある。其處で「焉」をアレンジした小篆の「心不在此」と、「焉」を略した古璽と印篆の「心不在」である。本三顆は、印稿段階から師の指導を得て、作り上げた品である。(指導作・・第63回大東文化大學全國書道展出品、推薦賞)

|

師の指導を得て刻した一顆である。出典は不明であるが昔から言われている言葉で、小篆で刻した「三叱五褒」である。側款は「古訓曰欲育人則有三叱五褒之戒矣 壬寅旻天玄士雲仿清人法」とした。何故三と五かと思料するに、恐らく三×五で十五、十有五にして學に志すとも有れば、中學終了の十五歳までは、こうであると言うことであろうか、しかし今は、この三叱五褒の上限年齢が上昇して三十前ぐらいにまで至っている様に思われる。(指導作・・第64回大東文化大學全國書道展出品、特選)

|

兩親の介護の爲とは言いながら妻が國に去って已に一霜、氣樂な獨身生活とは思ったが、實態は鬱々として樂しからざる事多く、其の間に岳父の死去、岳母の罹病、妻のコロナ罹患、小生自身の緊急入院手術、更には實弟の死別等々、一言説き難きものが有り其れ等の思いを自詠した句で、小篆の「両岸相苦別離情一風夜雨孤燈冷」(両岸相苦む別離の情、一風の夜雨孤燈冷やかなり)である。師の指導を得たもので本來は下記の句と一對を爲している。(指導作・・第85回謙慎書道會展出品、秀逸)

|

上記と同様な自詠の句で、師の指導を得て刻した金文の「莫道日月之長唯恐相逢之短」(道ふ莫かれ日月の長きを、唯だ恐る相逢ふの短きを)である。この一年諸々の事が有り過ぎた。本來は上記と一對の句として作ったものである。(指導作・・第85回謙慎書道會展出品、秀逸)

|

|

『莊子』の則陽篇を讀んでいたら蘧伯玉の事として、「行年六十にして六十化す」と有り、更に『淮南子』原道訓に「年五十にして四十九年の非有り」と有る。其處で其れをアレンジして己の人生を顧み、師の指導を得て小篆で「七十而化六十九非」(七十にして化す六十九の非)としてみた。(指導作)

|

『莊子』の寓言篇に、「始の時是とする所は卒にして之を非とす」と有り、師の指導を得て其れを節略して印篆で刻した、

「所是非之」(是とする所、之を非とす)である。(指導作)|

|

『尚書』の君陳篇を讀んでいたら、「爾(なんじ)惟れ周公の丕訓を弘めよ」と有り、其の言葉から我が漢文の師に思いを致し、己の今後の有り様を考え、師の指導を得て少しアレンジを加え金文で刻した、「弘師丕訓」(師の丕訓を弘めん)である。(指導作・・

第46回日本書道學院展出品、入選)【以上十二顆は令和四年(2022)の作】

|

|

師から與えられた課題の一つで、呉讓之の白文の模刻「心不貪榮身不辱」(心榮を貪らざれば身は辱められず)と、朱文の模刻「抗心希古」(心を抗げ古を希ふ)とであるが、朱文の言葉は、魏の嵆康の幽憤詩の「抗心希古、任其所尚」(心を抗げ古を希ひ、其の尚ぶ所に任ず)の一句を採取したものである。(指導作)

|

師から出された課題の「自用の小印を刻せよ」に基づき、1.5センチ角に印篆で刻した雅號印の「虎跡」と、2.3×1センチの縦長に魏晉磚文で刻した字印の「士雲道人」である。(指導作)

|

師の指導を得て製作した、『詩經』周頌載見の一句を、3センチ角に朱文の小篆で刻した、「永言保之

」(永に言《われ》之を保たん)」である。(指導作)|

|

『詩經』を讀んでいて商頌那の一句に感ずる所が有り、師の指導を得て3センチ角に白文の印篆で刻した、「執事有恪」(事を執りて恪すこと有り)であるが、天地左右が逼り過ぎていて、些か窮屈感が有る、若干幅を廣げれば良かったと思っている。(指導作)

|

師の指導を得て6センチ角に白文の金文で刻した、『詩經』召南艸蟲の一句で、「我心夷」(我が心夷《たいら》ぐ)である。しかし、殘念ながら退職しても、俗事雜情に襲われる事多く、心が夷ぐ事等殆ど無い。(指導作)

|

師の指導を得て6センチ角に朱文の小篆で刻した、魏晉時代の詩人嵆康の「養生論」の一節で、「遺生身存」(生を遺り身存す)であるが、未だ「遺生」を悟れぬ己が居る。(指導作)

|

7センチ角に師の指導を得て朱文の金文で刻した、『詩經』魯頌泮水の一句で、

「克明其德」(克く其の德を明らかにす)である。明らかにしたくても、其の對象の「德」自體が甚だ乏しい爲、明らかにしようが無い状態で、寔に如何ともし難い。(指導作)【以上九顆は令和五年(2023)の作】

|

遂に駄馬印千個を突破した。多く彫れば善いと言うものでは無く、彫るだけ技術が進歩しりと言うものでも無い。其れは百も承知の上で彫り續け、練習の爲と稱した習作は、日記代わりに其の日其の日に感じた事を、即興的に刻すると言う愚行を重ねて、實質四年で千個に到達した。

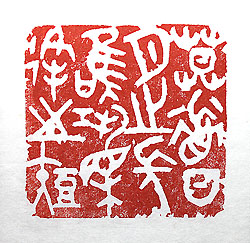

問題は、千個を刻して己自身が何を感得し、何を思ったかであるが、其の感慨を印篆で刻した、「千個駄印、不如一石精刻、噫悲夫、雖然刀樂未盡焉、是亦善也哉」(千個駄印は、一石の精刻に如かず。噫《ああ》悲しいかな。然りと雖も刀樂は未だ盡きず。是れ亦た善きかな)である。(習作・・第65回大東文化大學全國書道展出品、特選)

|

五センチ角に師の指導を得て朱文の甲骨文で刻した、『論語』陽貨篇の一句で、「天何言」(天何をか言はんや)である。天は取り立てて何かを言う様な異は無いが、其れでも春夏秋冬萬物は育成している。故に私も特段言う事は無い、と孔子は弟子に答えているが、「不言之言」であろう。(指導作)

五センチ角に師の指導を得て白文の東周篆文で刻した、『孟子』告子上の一句で、 六センチ角に師の指導を得て朱文の古璽文で刻した、『詩經』周頌我將の一句で、

五センチ角に師の指導を得て白文の印篆で刻した、『莊子』大宗師の一句で、「莫逆於心」(心に逆らふこと莫し)である。何時になったら、この様な境地に至れるのであろうか。(指導作・・第87回謙慎書道會展出品、無鑑査入選)

六センチ 六センチ 六センチ 【以上 師から與えられた課題の一つで、

|

師から與えられた課題の一つで、趙之謙の朱文の模刻「會稽趙氏雙勾本印記」である。今回の模刻は大變だった、線は飛ぶは石は割れるはで、全く駄目駄目の結果で、模刻とは雖も全く似ていない。(指導作)

|

六センチ角に師の指導を得て白文の金文で刻した、『書經』君奭の一句で、「汝克敬德」(汝克く德を敬せよ)である。召公が保と爲り周公が師と爲り、周の成王の左右で共に輔佐していた時、周公が召公を諭した言葉で、慎んで徳を行えと言う事である。(指導作)

|

六センチ角に師の指導を得て

朱文の金文で刻した、同じく『書經』君奭の一句で、「明我俊民」(我が俊民を明かにせよ)である。これも同じく周公が召公を諭した言葉で、俊民とは賢人の事である。(指導作) |

師から與えられた課題の一つで、1.2センチ角に、字號を『設文』古文の朱文で刻した「士雲」である。(指導作)

|

六.五センチ角に師の指導を得て朱文の金文で刻した、『詩經』大雅江漢の一句で、「對揚王休」(王の休を對揚す)である。「休」とは「美(德の美)」であるが、具體的には王から與へられた榮譽を指す。尚、この一句は西周金文にも良く使われる言葉でもある。(指導作)

|

六.五センチ角に師の指導を得て白文の金文で刻した、『書經』多方篇の一句で、「明徳慎罰」(德を明らかにし罰を慎む)である。(指導作)

【退任前(令和2年3月)之閑話】

★追憶(夢幻)昭和・惜別(泡沫)平成★

《昭和時代》

平安朝中期の寛德二年(1045)に京都石清水八幡宮の別宮として、出雲郷安田莊の鎮守たるべく設置された、出雲八舎二位安田宮内八幡宮(品陀和氣命を祭神とし、帯中日子命・息長帯比売命・多記理毘売命・市杵嶋比売命・多記都比売命を合祀神とする)の神官の家に、三十五代目として生を受け、先大父より家學として六歳頃から漢文の素讀や日本の古典を教わり、中學時代に漢文の叙事的且つ簡潔的文體に何となく興味を持ち、嘗て先大父が中國で満鉄の副參事をし、先考が臺湾で教鞭を執っていた關係上、所謂中國的世界には、何ら抵抗無く入っていったが、當時は單に漢文を眺めているに過ぎなかった。しかし、大學入學後は漢文訓讀の大家原田種成博士より二十年以上に亘って、罵声と叱責が降り注ぐ中で訓讀の基礎や讀回しの技を直接叩き込まれ(一種の職人修行)、何とか現在に至っている。

【青志在何處】

大學に在っては、漢文訓讀の原田種成(先輩)博士は言うに及ばず、中國禮學を影山誠一(先輩)博士、中國古代宗教學を池田末利(先輩)博士、中國哲學を栗原圭介(先輩)博士、中國哲學概説を宇野精一博士、先秦諸子學を進藤英幸(先輩)教授、『十八史略』を岡田脩(先輩)教授、『四書』を倉田信靖(先輩)・萩庭勇(先輩)の両教授、中國文獻學を麓保孝博士、宋代易學を今井宇三郎博士、先秦文學を小嶋政雄教授、古典文學を竹田復教授、文言小説を内山知也博士、中國文藝思潮を目加田誠博士、『文心雕龍』を戸田浩暁(先輩)博士、中國戯曲を八木澤元博士、中國現代文學を飯田吉郎先生、漢詩作法を石川梅次郎(先輩)・笠井輝男(先輩)の兩先生、中國音韻學を河野六郎博士、中國文字學を山田勝美(先輩)博士、『説文解字』を中沢希男先生、宋代史(選擧志・宋論等)を中嶋敏教授、中國文化史(陶磁史)を杉村勇造教授、東洋書畫論を毛利和美(先輩)先生、漢文法を柳町達也(先輩)先生、金石學を田邊豊教授、書學と篆刻を伏見仲敬教授、漢字教育法を石井勲(先輩)先生、中國語を井上隆一(先輩)・吉村五郎(先輩)の兩教授、日本儒學史を猪口篤志(先輩)教授、日本漢詩を松下忠博士、日本文化史を高橋梵仙博士、日本文學特殊講義(平安朝の漢詩文)を藤野岩友(先輩)博士、日本中古文學(伊勢物語)を須田哲夫教授、日本近世文學(好色五人女)を萩原恭男教授、國語學を佐伯梅友博士、日本言語學を鈴木康之教授、文章表現法を市井外喜子(先輩)教授等、更に學外に在っては、全く面識も無い他校の一學生に過ぎないにも關わらず、親しくお声を懸けて頂き、學問的な御話をお聞かせ賜わった、吉川幸次郎博士・曽我部静雄博士・長澤規矩也博士・波多野太郎(先輩)博士・山崎道夫(先輩)先生、亦た幸いにも貴重なお話をお聞かせ賜った、二十代頃の臺彎の孔徳成老師・錢穆老師・蘇雪林老師、三十代頃の中國の唐長孺老師等々、各々斯界を代表する先生方より懇切丁寧に御教授賜わり、色々學べども何一つ物に成らず、誠に役立たずの不肖の學徒である。將に「雖師賢也而弟子不必賢也」の具體的見本以外の何者でもない。

以來、畏友大橋修一氏(元、埼玉大教授・同輩)・鈴木晴彦氏(元、日大教授・後輩)・澤田雅弘氏(大東大教授・後輩)らに引っ張られ、「書」は書かざれども「書」を語ると言う、身の程を辨えぬ愚かさもなんのその、興味の赴くままあれやこれやと首を突っ込み、「知一則飽二」と言う氣ままな放蕩三昧の遊學を繰り返し、ひたすら輕薄雜多な知識といかがわしい古玩とを賣り物にして、口糊をしのぐ似非文人學徒に成り果て、世の白眼視を浴びつつも今や居直りと矜持だけを頼りに、こそこそと世渡りする昨今である。知識は有れども學才は無く、《古書》・《古物》は有れども鑑識眼は無く、「無學而有識且無眼而有物」をモットーに學徒の末席を汚しながら、辛うじて何とか大學なる館に生息している。

《平成時代》

しかし、最近は己の輕薄さ(平成9年10月日本テレビ放映「明石家さんまの世にも不思議な名前物語パート3・曹操の項」に、《劉 備》及び《司 馬 師》の二役で出演や、平成16年6月フジテレビ放映「トレビアの泉」・平成21年3月朝日テレビ放映「就活のムスメ(學内通行人役)」)が學生諸君に見抜かれたらしく、冷たい視線(バカ・みっともない・大學の恥さらし・テレビに出るより勉強しろ等々)を浴びる日々で、肩身の狭い辛い昨今である。だが何如にいい加減であっても、筋目の通らぬ事は大嫌いである。

【自己規制的閉塞感】

新たな世紀(21C)に入った平成の中頃から、社會・教育現場を問わずコンプライアンスの遵守が聲高に叫ばれる様になったが、其の聲とは裏腹に、善悪に關わらず個人情報保護法とも相俟って、敢て指摘され無い限りは黙って見過ごすと言う、何か或る種の無關心的姑息な隠蔽的風潮が徐々に浸潤して來た様で、黙して語らざる事が、賢明と言うか小利口と言うか、將に「沈黙は金」の社會相になった氣がする。しかし、表の社會では個人情報保護を掲げるものの、ネット社會では逆に、匿名性を逆手に取って、極めて感情的過激な詞の遣り取りや、何か有れば個人情報を暴き晒す傾向が見られ、時として恰も自制心の薄弱した沈黙と過激の、相反する混沌の海を彷徨っているが如き時代に感じられる。

平成最後の日曜日に、湯島の聖堂で行われた孔子祭(斯文會)の後、尚歯會より古稀(數え年で七十歳)と言う事で、慶祝の宴に招待を受けた。唐の杜甫は「古來稀なり」と言っているが、今や「稀」どころか逆に「うじゃうじゃ」である。昨今人生百年と言うが、參加者を見回すと、百二歳を筆頭に矍鑠たる九十歳代・八十歳代が多く、七十歳など將に小僧でしかない。斯界では「五十・六十まだヒヨコ」と喧傳されていれば、七十で小僧、八十で壯年、九十で中年、百で老年と言う事であろうか。誠に空恐ろしい事ではあるが、何か日本の超高齢化社會の一端を見せつけられた様で、一瞬己が將來の經濟的不安と體力的悲哀とが交錯した。

然りと雖も、尚歯會に在っては「小僧」にしか過ぎなくても、世間一般の現實社會に在っては所詮「老人」である。頭脳も體力(特に反射神經)も確實に衰退に向かっている。今後は「俺もまだ若い」と言う願望的意識と、「脳や體が動かん」と言う現實的實態との、ギャップの狭間で右往左往の日々を過ごす事になるのであろう。時代も、具體的變化や一體何が慶祝なのか判然とせぬまま、卽位改元と言う一種の國民的総祭りの喧騒の中で進み、二日後には確實に「平成」から「令和」となる。

因みに、餘談ではあるが、戰後の日本國憲法の下に在っては、法的根據に基づく元號は「平成」と次の「令和」とだけである。我々が當然の如く使用して來ていた「昭和」は、戰前はともかく戰後は、法的根據を失った元號なのである。

新世紀(21C)に入り、何か有形有言の諸規制を彊める學問的研究環境の中で、前世紀(20C)の無形無言の自由闊達な研究環境の下で半生(五十年)を過ごした男の餘生は、哀しく且つ辛い。放談高言の野武士的學者集團社會で在った大學が、ふと見回すと静黙愼言の研究者的教員集團社會に變貌して來た様に感じられ、初手から自己規制や忖度とは無縁な身に於いては、社會の激變に附いて行けず、唯々のたうち回るだけである。

「人生五十年、下天のうちを・・・」と言えば、殘年は將に夢幻の泡沫に過ぎず。後は何時・如何に散るかが問われているだけである。然らば縱令へ白眼・冷笑を受くと雖も、己が信ずる道を棺桶担いで愚直に突き進むだけである。それが、昭和・平成・令和と三代の世渡りを經たと雖も、所詮昭和の殘穢たるに過ぎない我が身の置き所、と言うものであろう。

《東西南北平々凡々》

と生きたかったが、實態は甚だ大きく異なり、分かってはいても「人は人、己は己」と何處か獨善的な行動が多く、將に若い時は身の程も辨えず、虚飾の気概だけで行動しつつも、反省と自戒を込めて、其の都度己を省みる事を心懸け、例え如何に無粋・野暮・武骨・浮浪・阿惚であっても、物事の筋目だけは、何時でも何處までも通し續けて行かん、と誓っていたとは雖も、結局は己が思いとは裏腹の、自責悔悟の數十年であったと、認めざるを得ない。

《嗚呼宜乎、人是不能不變者也、嗟乎悲哉》

【以下悲哀的寫真館】

《満七十(令和二年一月十日)、退任二ヶ月前、體重77kg時代。於某所》

殘り二ヶ月で長かった航海(教員生活)が終わる。あっちに彷徨いこっちに漂い、單に委浪浮遊していただけではあったが、何とか無事に母港に帰還投錨し、空身で上陸出來そうなのは、幸甚である。氣分は、氣分だけは、ヤマトの沖田艦長(彼が物理學者なら、我は漢學者)か・・・。 《七十直前(令和元年十月二十六日) 、退休記念講演、體重78kg時代。於板橋校舎》

聴衆の前で二時間近くも話す事等、今後二度と無いであろう。45年に渉る大學教員としての金看板を背負い、レッドカーペットを踏み締めて登壇し、最後の放言ワンマンショーである。笈を負ひて上京以來52年、寔に實に面白く樂しい大東生活であった。後は蓋棺に至るまで、静謐な慎ましい年金生活が待っている。 《以後、令和時代》 《以前、平成時代》 《七十前(平成30年頃)、未だ悟らずやんちゃ心が疼き、體重75kg時代。於某所》

思えば長い旅路であった。將と振り返れば餘人には語れぬ恥多き所業・悪行が、一瞬走馬燈の如く脳裏を驅け巡る。殘餘二年、大過なく肅々と去り行く可しと切望してはいるが、將に人生とは「天の配剤」、偶々米軍關係者が払い下げ品を送って來た爲、何故か心の奥底で十代のやんちゃ心がムズムズと蠢いて・・・。 《六十半ば(平成28年頃)、俗氣に塗れ唯衰窮を待つのみ、體重76kg時代。於板橋校舎》

心が折れた老殘の駄馬には、多事多難の昨今ではあるが、筋目だけは通し續けて己の立ち位置だけは守らねば、昔のダチに彼岸で會わせる顔が無い、等と十代の氣性は七十前になっても變らず、成長も悟りも無く些か情けなくなる。本當は枯淡の境地になりたいと、つくづく思っているのだが・・・。 《六十代前半(平成25年頃)、老殘を晒し續けて、體重74kg時代。於某學界》

耳目も體躯も頭脳も全て老いた。最近やたらに過去(十代の終わり頃)の夢を見る。昔の若いダチが夢の中で囁く、「中ちゃん、もうええやろが、好きにしろよ」、學生時代のレコが言う「昔の中ちゃんなら、もっと粋に裁いていたわよ」等と・・・、思わず布團の中で涙が出る、でも老殘を晒し續けている。 《五十路後半(平成20年頃)、壺に嵌った悪徳骨董商、體重79kg時代。於新研究室》

「色に出にけり」とは、この事であろうか、良からぬ事を考えている嫌らしさが、垂れ下がった目尻に漂っている。ムフフフフ・・・ 《五十路前半(平成15年頃)、雨滴櫻蘂春將逝、體重80kg時代。於東松山校舎》

黒のスーツに赤ネクタイ、銜え煙草にビニール傘、氣分だけは十代の終わり、痩せていれば様になる、デブではただの阿惚である。目指せ體重75kg。 《五十路前(平成10年頃)、己が人生エトセトラ、體重80kg彊時代。於ジョナサン》

20世紀の終わりと共に五十路、若い頃はやんちゃも悪さもした、修羅場も潜った、でもちょっと黄昏て疲れ果てた。結局人生は夢現の五十年、後は「所詮前世紀の男よ」と好き勝手に己が道を生きるまで。 《四十代中間(平成7年頃)、中年實感、體重76kg時代。於漢學會大會》

既にズボンのホックもジャケットのボタンも止められず、上に中國服をはおり何とかごまかしている。研究者らしく振る舞おうと、無理に己を納得させていた。 《以後、平成時代》 《以前、昭和時代》 《三十代後半(昭和63年頃)、再び學生氣分、體重68kg時代。於京都某寺》

まだジーパンがはけた、學生と混ざっていても見分けは付けにくい、と本人だけが勝手に思い、一應真面目な教員を目指していた。 《三十代中間(昭和60年頃)、夜の世界も亦楽し、體重65kg時代。於赤坂某夜會場》

嘗てはこんな時代(黒服が似合う)も有り、赤坂・六本木と徘徊し昼と夜とを股にかけていたが、既に遠い遠い夢物語と成り果て、タキシードには黴が生えている。懐かしくもあり、哀しくもあり。 《三十代前半(昭和57年頃)、一片侠骨未捨、體重63kg時代。於短大》

昔から軟弱(事勿れ主義)であった譯では決してない、若い時は一應それなりに侠(男)氣をもって對應(實際行動)していた時代も有ったのだが・・・。 《二十代後半(昭和53年頃)、人生は波頭を越えて、體重60kg時代。於臺灣某所》

先が何も見えない頃であったが、所詮人生は成るようにしか成らないと、なぜか青春を謳歌して遊びまくり、不思議と樂天的生活に浸っていた。髪の長さとワイドカラーの衿が時代を感じさせる。 《二十代中間(昭和49年頃)、自堕落三昧、體重57kg時代。於下宿部屋》

都會慣れした自堕落な生活から這い上がろうと過去を封印し、ただ勉彊こそが一番と愚かにも思いこんでいた。でも派手な生活が忘れられず、生意氣にもワインなんぞを飲みながら版本を讀んでいる。 《十代後半(昭和44年頃)、初出し、體重55kg時代。於東京某寫真館》

雲州の果てから野望に燃えて上京、何事も疑ってかかり、「男は錢を稼いでなんぼよ」と信じ、肩で風切り躯を張った無頼の生活に、ひたすら突っ走っていたが・・・。 |

[戻る]